2015年07月10日

神道をゆく3〈中社西駐車場〜奥社参道入口〉

こんにちは。梅雨らしい雨の日が続き、プール開きをした小学生をやきもきさせましたが、今日は久しぶりにお天道様と戸隠山の姿。

田んぼの稲や畑のトウモロコシも雨を受けてすくすくと育ち、虫の音や鳥のさえずりも一層大きく感じられる季節です。

さて、今回は神道(かんみち)をゆく第3弾。戸隠神社中社をスタートし、奥社参道入口を目指します。前回同様、中社にお車を停められたり、バスでお越しのお客さまからお問合せの多いコースです。お天気の日はもちろん、雨に濡れた古道歩きもいいもの。汚れてもよい靴、雨具、ひとり歩きの際は熊鈴を持って出かけましょう。

中社でのご参拝を終えたら、西側の鳥居を出て、駐車場の右側前方に続く細い道を歩きます。

公衆トイレの所までは舗装路ですが、その先は未舗装。砂利とチップが敷かれた歩きやすい道です。

50mほど進むと、右手に大きな石碑が現れます。

女人堂跡。奥の院が女人禁制だったその昔、この地にお堂があり、女性が奥院を遥拝したと言われています。「右えちごみち 左おくのいん」と刻まれた石碑の上部には、廃仏毀釈の時代に梵字が削られた跡があります。

左側、「おくのいん」を目指して参りますと、程なくして車道に行き当たります。横断歩道はないので、気をつけて渡りましょう。

道路を渡った先に大きな看板があり、右手が戸隠スキー場に至る越水通り。少し細い道(奥社道)を下って行きます。

ここから奥社参道入口までわずかな道のりですが、戸隠信仰にまつわるドラマが凝縮された歴史ゾーンとも言える味わい深い道。

この季節は道端に咲く花も目を楽しませてくれます。

まずは、ここから。

比丘尼石(びくにいし)です。女人禁制を犯して奥院に入ろうとした尼僧が石に変えられてしまったという戒めの遺跡。

こっちの角度から見ると、岩の突き出た部分が眠っている羊の顔のように見えませんか?

〜奥社道植物図鑑〜

ヤマオダマキ(キンポウゲ科)

ウツボグサ(シソ科)

ナツグミ(グミ科)

ヨツバヒヨドリ(キク科)

タテハチョウ科のチョウ

比丘尼石から100mほどで、右側に公明院の門が見えます。

敷地内には戸隠最後の修験道行者といわれる女性行者姫野公明師が建てたお堂のほか、飯綱権現石像、日本六十六州一の宮等が祀られ、釈長明火定の地(しゃくちょうめいかじょうのち)の石碑も建っています。

公明院のすぐ先に建つ石碑は、稚児の塔。

史跡についての説明は各所の高札に書かれていますのでここでは省きますが、戸隠信仰を背景に人々の祈りや思いが積み重ねられた地であることを、感じさせられる道中です。

戸隠森林植物園と奥社を示す道標が現れたら、右折します。

未舗装の遊歩道ですが、越水地区の皆さんが定期的に草刈りをしてくださっているので、気持ちよく歩くことができます。

ゆるい坂道を登り切ったところで、この道中一番のビューポイントに到着!

取材した日は雲が多めでしたが、晴れていれば戸隠連峰西岳とそれに続く山並みが迫り、撮影や休憩にもってこいのスポットです

そして、緩い坂を50mほど下っていくと、奥社入口駐車場の前に出ます。ここまでゆっくり歩いて約40分。

参道入口の公衆トイレは今年リニューアルされ、とても清潔になりました。ぜひきれいに使って気持ちよくお参りしましょう。

ということで、「神道をゆく」次回はいよいよ最終回。戸隠神社奥社・九頭龍社を目指します

2015年06月08日

神道をゆく2〈火之御子社〜宝光社〉

こんにちは。久しぶりの更新となりました、この間、戸隠神社の式年大祭・善光寺の御開帳という特別な期間が終わり、日常に戻った戸隠です。

ほとんどの田んぼでは田植えが終わり、ハルゼミとカエルの合唱、ホトトギスの鳴き声に草刈りビーバーの機械音、アカショウビンの声を聴いたという話も。

いろいろな「音」が夏を知らせてくれます。

樹々の緑も日に日に濃くなるこの時期、森林浴には最高の季節です。

さて、今回は「神道(かんみち)をゆく」の後編、戸隠神社火之御子社〜宝光社までの約800メートルの道のりをご紹介します。

冒頭の写真は宝光社から火之御子社・中社への道標ですが、今シーズンは中社から宝光社へ下っていかれるお客様が多く見受けられます。

ということで、火之御子社のご参拝の後は、境内左奥にあるトイレの脇から再び神道へ。

進行方向は左。

雑木林の間の砂利道を歩きます。木漏れ日を楽しみながら。

左側の脇道は小鳥の森遊歩道。少し鬱蒼としていますが、その名の通り、樹間を歩けばたくさんの鳥の鳴き声に包まれます。

直進すると右側にあるのが伏拝所です。

大きな杉の木の前、何やら神聖な気配を感じるこの場所は、その昔、奥院(戸隠山顕光寺)から地蔵菩薩の御正体が飛んできて、「女人禁制で奥院に参詣できない女性のためにここから奥院を拝むように」と人々に告げた場所だと伝わります。

NHK長野放送局が昭和8(1933)年に初めてここから野鳥の鳴き声を全国に中継したことを記念する「小鳥の声放送記念碑」も建っています。

今はご覧のとおりの景色ですが、昔はここから奥社が見えたそうです。

伏拝所を後に、しばらくは明るい雑木林が続きます。

薄暗い杉林に入ります。

左側が斜面になり、坂を下っていきます(ところどころ階段状に整備されている歩きやすい道です)。

坂を下ると、少し明るくなり、行く手に宝光社の社殿が見えてきます。

戸隠神社宝光社に到着です!ゆっくり歩いて15分。

夏場は野生動物も活動的になりますので、鈴など音の出るものを携帯し、なるべく複数人でお歩きくださいね。

神社の境内にはこんなかわいらしい花が群生していました。アマドコロ。

2015年05月25日

神道をゆく〈中社〜火之御子社〉

こんにちは。新緑と青空、カッコウに加え、ハルゼミの鳴き声も聞こえ、一気に初夏の趣の戸隠です。

さて、戸隠中社バス停前の戸隠観光情報センターで多くのお客様がお尋ねになる質問が、「ここから火之御子社、宝光社へ行きたいけど、神道(かんみち)ってどこ?どれくらい時間がかかる?」というもの。

ということで、今回は中社(観光情報センター前)から火之御子社への道のりを画像とともにご紹介致します。

戸隠観光情報センターをスタート(お土産処宝泉の間の舗装路です)。

まっすぐ進んで、お蕎麦屋さんを2軒(戸隠堂・しなの屋)を通り過ぎます。

坂を下りますと、狭い道が二手に分かれていますが、火之御子社/宝光社と書かれた道標に従い右へ進みます。

坂の途中はこんな景色。

下り切ると左手に民宿があり、水路に架かる橋を渡ります。

マンホール好きの方は要チェック

戸隠山が描かれたマンホールは合併前の戸隠の名を刻む語る貴重な文化遺産です。

古くからこの道が人々に歩かれていたという証・道祖神。

水路を越えると、道なりに右へ(左に分かれ道がありますが、まっすぐです)。

しばらく行くと、左手に墓地が見えます。

鳥や虫の声が一際大きく聴こえる静かな道(未舗装)に入ります。

道草を楽しみながら。

視界の先に林が見えてきたらもうすぐです。

「←火之御子社」の道標に従って左の細い道へ。結界のしめ縄をくぐります。

少しでこぼことした細い道です。

三分ほどで見通しが開け、右側に小屋が見えてきます。

小屋の正体は公衆トイレ。昨年(平成27年)新設され、とても清潔なトイレです。

トイレから少し下ると、戸隠神社火之御子社に到着!

戸隠観光情報センターからの所要時間は約15分です。

舞楽芸能の神様・天鈿女命(あめのうずめのみこと)をお祀りする火之御子社。

拝殿の奥に立つ夫婦杉もぜひお参りください。

夫婦杉と並んで立つブナの大木も見事。

こういうモノも大事ですね。

戸隠古道拓本集印帳をお持ちの方は、西行桜もお忘れなく。拝殿の右側です。

火之御子社から宝光社への道のりは次回ご紹介致します。

宝光社へ行かず、中社へお戻りの場合は、来た道を戻るか、西行桜の脇から石段を登り、表参道へ。

車道の脇を歩く形になりますが、竹細工店などをご覧になりながら歩くのもおすすめです。

こちらは、明治初期の神仏分離の際に社地から移された納経供養塔。

町並みにしっくりと合う赤いポスト。

登り坂なのでゆっくり歩いて20分。

往復30分〜40分で楽しめるおすすめの散歩コース。バスの待ち時間などに歩いてみてはいかがでしょうか。

2014年10月23日

茅葺き屋根に学ぶ。

こんにちは。紅葉前線は戸隠の山々を下り、標高1200メートル(中社周辺)前後での紅葉が見頃になっています。

久しぶりに好天に恵まれた先週末は、多くのお客さまがピークを迎えた鏡池の紅葉を楽しみにいらっしゃいました

さて、今回はそんな戸隠で現在進行中、茅葺き屋根の修復・葺き替え工事のレポートです。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、平成25年4月より国の歴史まちづくり法に基づく「長野市歴史的風致維持向上計画」において、戸隠中社・宝光社地区が、歴史的風致地区に指定されました。

そして、戸隠の歴史的景観において重要な旧宿坊旅館の茅葺き屋根の整備がこの夏から地区内3ヶ所で行われています。

以前のブログに、宝光社の武井旅館が登場しましたが、今回はその斜向いにある越志旅館の工事の様子を取材させていただきました。

工事前の越志旅館の写真はこちらの記事に。

築250年以上の主屋。約60年ぶりの葺き替えとなる今季は南側(上の写真;左の植木に隠れている部分)で工事が行われています。

私もヘルメットをかぶり、足場を上って工事の様子を見学させていただきました。

茅葺き職人さんは、株式会社小谷屋根の三代目・松澤朋典さん。

11年目ということで、意外にも若く驚きましたが、お祖父さまの代から伝わる技術をしっかりと引き継ぎ、この現場は主におひとりで施工されています。

松澤さんが持っているのが、葺き替える茅の束。長さは約2m、500〜600本の茅が1束になっています。

越志旅館の葺き替え工事は3年計画で行われ、今季の工事では3,600束ほどの茅を使うそうです。

松澤さんいわく、戸隠の茅葺き屋根の特徴として、短い茅を使って継ぎ足し修繕しながら維持してきた歴史があるそうです。

また、茅の葺き替えには大変な労力と費用が必要で、茅場の維持管理を地域で行っていく必要があるのですが、その文化は時代の流れとともに途絶えつつあり、戦後安価に手に入る麦わら等を混入して修繕するようになったということ。

そうなると、茅同士の力が伝わり合わず、傷みやすいそうです。

雨垂れによって茅が濡れ、虫が発生すると、鳥が虫を食べにきてフンを落とし、微生物の分解がおこり、植物が生える...こうなると、屋根はどんどん傷んでしまいます。

実際、今回の修理で古い茅を剥がしていくと、骨組みの柱も傷んでいることがわかり、新しい柱で組み直したということです。

今回使う茅は、従来使われていたものよりだいぶ長く、その分、茅同士が力を伝え合って屋根を支えるため、丈夫で長持ち。

出雲の遷宮と同じで、60年(一代)は必ずもつということです。

「茅葺きは、最高にエコなんです」と松澤さんは言います。

その訳は、60年経っても使える部分は枕材として次の葺き替えに用い、使えなくなった部分は有機肥料として畑に入れ、おいしい有機野菜に生まれ変わる。

そのおいしい野菜を食べて、家族が健康に暮らし、また次世代につながっていくという循環の資材であるということ。

今回剥がした短い茅(上写真の足場の上に並んでいるもの)も、茅を傾斜させる際の枕材として再利用しています。

新たに葺かれた茅は、小谷村から運んできたもの。

小谷村の牧の入地区には、古くから地域の建築資材としての茅を育んできた茅場があり、地域が一帯となって茅場を維持管理する文化が受け継がれてきたのだそうです。その営みが評価され、今年、文化庁の「ふるさと文化財の森」として認定されたということです。

写真:小谷村牧の入地区の茅場(松澤朋典さん提供)

小谷村でも、現在は茅葺きの民家は少なくなり、今回のように、北信地区の文化財級の建物の屋根資材として使われることが多いそうです。

景観を守るために、茅葺き屋根を守るということはすなわち、文化を守るということ。

文化を残したいという地域の人々の強い意思と努力、つながり。戸隠には失われつつある大事なものが小谷村にはありそうです。

茅の厚みはおよそ90cm。

ただ闇雲に茅を積み重ねていくのではなく、最初に建物の形をよく見て分析し、イメージ(設計図)を描くそうです。そして、葺き具合を調整しながら作業を進めます。

茅を手に持ち、みるみるうちに、屋根として葺いていく松澤さん。

その手の早さに、圧倒されました

今月末には茅葺きの工程が終わって足場を外し、鋏を使って仕上げの工程が行われる予定とのこと。

今季の工事が竣工する頃、戸隠に初雪が降るでしょうか。

美しく生まれ変わった屋根を見るのが楽しみです。

続きを読む

2014年07月24日

戸隠さんぽ隊〜鏡池ソラヨガ〜

こんにちは。梅雨が明け、緑は一層濃くなり、鳥のさえずりも高らかに聴こえてきます。日差しは強いですが、じっとしていて汗ばむということはないので、都会から来られた方には、天国のような戸隠です

今回は、そんな戸隠を象徴する鏡池で7月23日に行った第3回戸隠さんぽ隊・鏡池ソラヨガのレポートです。

子供と一緒に歩ける戸隠のおさんぽコースを歩きながら発掘し、イラストマップをつくるという「戸隠さんぽ隊」の活動もいよいよ大詰め。

今回は、鏡池周辺のおさんぽと併せて、日頃の仕事や子育て疲れを癒していただこうと、ヨガをセットで企画しました。

インストラクターは長野市在住、STUDIO yukey主催の渡辺由紀子さん。

4年前から青空の下で行うヨガ「ソラヨガ」を始め、最近は県内各地でイベントを行うなど、アクティブに活躍されています。

戸隠が大好きで、「鏡池の前でヨガをすると気持ち良いよー」というお話を以前から伺っていたご縁で、今回講師としてお招きしました。

戸隠さんぽ隊のレギュラーメンバー2組(親子)に加え、長野市内外から10名の方が参加。お子守りスタッフ2名と、地元のケーブルテレビのカメラも入り、なかなかの賑わいになりました。

お子さんたちは、いつもと違う状況に、なかなかママから離れませんでしたが、こんな光景もかわいいですね。

青空の下で日光を浴びながら、自然と一体化することが、ソラヨガの醍醐味。

鳥の囀り、虫の羽音、地面の温かさ...そいうったものを感じながら、呼吸に集中することで、心が解き放たれます。

私も、少しの時間でしたが、芝生の上に横になり、太陽を見上げ、大地のエネルギーを全身で感じることができました。

標高1150メートルの鏡池でも夏日となったこの日は、30分もすると、じんわり汗をかき、体のなかの悪いものが解毒されたようで、皆さんスッキリ素敵な表情になりました!

ピカピカになったご一行。お次は戸隠さんぽ隊として、鏡池の周囲の森をぐるりおさんぽです。

若干雲はかかっていましたが、池の畔に立つと、写真を撮らずにはいられません。

鏡池を含む戸隠高原は上信越高原国立公園。国民の共有財産を守るため、ルールは守りましょう。そして、自然動物も生息していますので、一人歩きは禁物。熊鈴、ラジオなどを携帯することが推奨されています。

木漏れ日が差し、野鳥さえずる森の中を進んでいくと、階段があり、わくわくするような雰囲気

木道の上を進んでいくと、ガールたちの心をつかむ撮影スポットがあった様子。雪融け水のせせらぎです。

15分ほど歩いて天命稲荷に到着。

せっかくなので、戸隠森林植物園との境に立つ、女性修験者(?)の像も見ていきましょう。

南北に2体あり、植物園側の方は、少し小首をかしげているようで、癒し系です。

天命稲荷から戻って来たところで、さんぽ隊レギュラーメンバーのおチビさん達と合流。

1歳半のお子様を連れながら、毎回おさんぽに参加してくれた2組のママさん、本当にありがとう!

この先の、もうひとつの撮影スポット、鏡池へ注ぐ小川。

あまりにも素晴らしいロケーションに、橋の上でヨガのポーズをして撮影するガールもいましたよ

ここから5分ほど緩い坂道を登っていくと、ゴールです。

最後は、Studio yukeyオリジナル信州山の日記念「山のポーズ」。今年から、7月の第4日曜(2014年は7/27)が長野県「信州山の日」に制定されました。

皆さん、お疲れさまでした!

続きを読む

2014年05月19日

春の花めぐり越水さんぽ。

山の庭タンネ前庭のカタクリ

こんにちは。飯縄山の雪が消え、芽に若葉、風薫る五月となりました。

山野草や野鳥好きの方には最高のシーズン。ウォーキングイベントも多い時期です。

ということで、今回は5月14日(水)に開催した戸隠さんぽ隊「越水さんぽ」の様子を報告致します。

ちょうど1年前に結成した戸隠さんぽ隊。今年もファミリーでおさんぽできるコースをイラストマップにするため、3回計画で地区内を歩く予定です。

今回は戸隠・飯綱地区にお住まいの3組の親子が集まってくださいました。スタートは戸隠森林植物園駐車場。

幸先良く植物園の駐車場入口の大山桜は満開

意外と知られていませんが、長野県指定「小鳥の森」石碑の奥に仏像(万霊供養の塔)が立っています。

道路を渡り、越水ヶ原へ。ウグイスの鳴き声がさかんに聴こえます。

稚児の塔を通過。

「妻にきた男からの艶文を、字の読めない夫に代わって読んだ養子の子供が、夫婦仲が壊れることを心配してただの手紙のように読んだ」と書いてあります。この塔の意味を子供に説明するのは難しいですね

次に、公明院に立寄り、飯綱権現石像、日本六十六州一の宮、釈長明火定の地の石碑等を見学。戸隠信仰の歴史に思いを馳せた後、境内のカタクリ群生地へ。

木漏れ日差すカタクリの苑。この時期にしか出会えない奇跡のような風景です

かつて越後からの参拝の道であった旧越後道男道を歩きます。

越水ヶ原はスキー場へ向うメイン道路は舗装路なので、おさんぽには旧道がよいかと思って選んだ道ですが...小さなお子さまを連れて歩くのは難しいかなと、ちょっと反省…。そもそもここはかつて女性が通ることのできなかった男道。今も女性一人で歩くのは控えた方が良さそうです(緑が茂ると薄暗いかもしれません)。

一休みできるベンチスポットは要チェック!

「女人結界の碑」を経て、山の庭タンネへ。ここまで大人だけだと30分の道のりを約1時間かけて到着です。満開のカタクリを見ながら休憩。宿のご主人との会話も楽しみました。

シラネアオイも優雅な姿を見せていました。

今日参加してくれたお子さんは皆1歳児。お昼が近づき、眠気もやって来る頃 ...

コース後半全部を歩くのは難しくとも、せっかくの機会なので、もうひと頑張りしてもらうことに。

戸隠山の絶景に励まされて再出発です!

タンネから100メートルほど北へ歩くと、せせらぎの小径の入口があります。

戸隠スキー場の第4駐車場へ至る緩やかな斜面には幅2メートルぐらいの木道が整備されています。

紫色のミヤマスミレが可憐な花を咲かせていました。

10分ほど歩くと、ぼーっと佇むのにちょうどよい木陰が現れ、ベンチも2ヶ所にありました。

一人のお子さんがママの抱っこで寝てしまったので、スキー場第4駐車場からは車移動に。

最終ポイント、白樺荘の水芭蕉園へ。車で3分、歩けば30分弱の道のりです。

妖精のような白い姿と、甘い香り。しばし、現実を忘れて白い妖精と、リュウキンカや二輪草の群生に心を潤しました。

今回は、やむを得ず一部車を使いましたが、予定通り12時前に植物園駐車場へリターン。

イラストマップ化するにあたって、今回のコースは「親子で歩ける」に注釈付となりそうですが、

貴重な体験となりました。参加してくださったママさん達、どうもありがとうございました!

次回は6月18日(水)。大久保〜野鳥の里ペンション村を歩きます。

初めてのご参加も大歓迎です!

2013年11月25日

戸隠さんぽ隊〜昔話とわらべうたの会〜

こんにちは。

昨日までは柔らかな日差しが届き、雪をかぶった戸隠連峰の下にカラマツの黄葉が映えて、風情あふれる晩秋の風景を見せてくれていましたが、

今日は木枯らしの北風が吹き、一気に冬の訪れを感じる戸隠です。

さて、この便りでも何度かご紹介していた戸隠さんぽ隊のお母さんたちと作ったイラストマップ「戸隠おさんぽマップ」が、ついに完成しました!

これにちなんで、11月24日に「戸隠さんぽ隊 おさんぽマップ完成披露&お話会」を催しました。

会場は、前回「おばあちゃんの昔話」でも使わせていただいた豊岡地区の古民家「戸隠ゆったり庵」さん。現在も改修工事中で、体験型民宿を来春開業予定とのことです。

さんぽ隊に関わっていただいたお母さん達は、当日どうしても都合がつかなかったり、お子さんの風邪等でほとんど参加できなかったのですが、

Facebook等での事前の告知を見て、戸隠地区内外から5組の親子、計22名が集まってくださり、お土産として、できたてのおさんぽマップを配りました。

昔話は、前回同様、戸隠の語り部、宮下英子さんによる「中社の三本杉」。

ゆっくりとした語りと、味わい深い絵を使ったパネルシアターなので、小さな子どももじっくりと聞き入っていました。

何度聞いても海辺のお話が戸隠の杜に結びつくストーリーは興味深く、貴重な時間となりました。

お話に耳を傾けたあとは、「わらべうた」で声を出し、手を動かす時間。

先生は、東京在住で、全国各地でをわらべうたをうたい、CDなども出されている坂野知恵さん。

今回は、たまたま近隣の地域を訪れるということで、戸隠にも来ていただきました。

子育て中にわらべうたと出会い、研鑽を重ねながら20年以上もうたいつづけてきた坂野さんの柔らかい声と、表情の豊かさは、それだけで皆の気持ちを和ませてくれます。初めはざわついていた子どもたちも引き込まれて...

こちらは「ついだ、ついだ、どこついだ♪」とうたいながら、ゲンコツを重ねていく簡単なわらべうた。

上に重ねて、背が届かなくなると下に重ねて降りて行き、床に着くと「ついだ、ついだ、ここついだ」でおしまい。

親子2人でも楽しいですが、人数を増やしていくにつれ、難易度が増します。5人でやってみると、こんな感じ。

大人も子どもも一緒になって盛り上がりました

夏のおさんぽには抱っこで参加してくれたベビーももうすぐ1歳!

子どもたちとのスキンシップを楽しんだ後は。お待ちかねのランチタイム!座卓の上に、目にもおいしいワンプレートと温かなお味噌汁が用意されました。

ゆったり庵の諏訪さんから、本日のメニュー紹介。

かぼちゃ、花豆の煮物と、大豆のコロッケに、ほろふき大根の肉味噌がけ、そして、無農薬の酵素玄米のお赤飯と、さつまいもご飯のおにぎり。

お米はもちろん新米です!

野菜中心の、体にやさしいメニューは、子どもたちにも大好評。

普段は野菜を毛嫌いして食べない5歳の娘も、気がつけば「お腹いっぱい」というほどもぐもぐと食べていました。

デザート(写真を撮り忘れましたが)のりんごケーキと、甘酒を使ったぜんざいも最高においしく、至福のひとときでした。

観光のお客さまだけでなく、地元の若い人たちが戸隠の自然や味覚を楽しむことが、地域の魅力を高めることにつながると信じて始めた「さんぽ隊」。

何回か実施して、「車では通り過ぎてしまうようなところも、歩いてみると発見があった」とか、「暮らしていても知らなかった歴史を知ることができた」など、嬉しい声も聴こえてきました。

また温かくなった頃に「おさんぽマップ」を手におさんぽ会を企画したいなと思います。

2013年08月05日

古民家でおばあちゃんの昔話を聞く。

こんにちは。7月下旬から雨が降ったり止んだりの梅雨のようなお天気が続く戸隠。

朝晩は涼しく、タオルケット1枚では肌寒く感じることもあります。

寝苦しくて眠れなかった都会ぐらしを思い返せば、天国のような環境に感謝です。

さて、今回は夏の休日、戸隠のとある古民家で行われた「戸隠さんぽ隊 古民家でおばあちゃんの昔話を聞く会」のご報告です。

6月に立ち上げ、これまでに3回、地区内を歩き、住民目線で戸隠の魅力を発見しながらMAP制作の下準備をしてきた「戸隠さんぽ隊」。

次世代に残していきたい戸隠の魅力とはなんだろう、

と考えたときに、さんぽで発見した自然風景はもちろんですが、

やはり、子育て中の私たちが歴史や文化というものをもっと知り、

子どもたちに語り継いでいければとの思いを込めて「昔話を聞く会」を開催しました。

会場は戸隠支所のある豊岡地区の南側の田園地帯の一角にある築80年のお宅です。

この秋、体験型民宿「戸隠ゆったり庵」としてオープン予定で、現在内装工事中ですが、さんぽ隊の主旨にご賛同いただき、30畳近くある広間を使わせていただけることに。

庭からは、前回のさんぽ隊で歩いた柵地区が遠望できます。

日曜日とあって、パパや夏休み中のお兄ちゃん、お姉ちゃんなどご家族でお出かけくださった隊員の皆さん。合計で10家族、32名が集まりました。

語り部は元小学校の先生でもあり、未就園児とママのための子育て学級を立ち上げるなど、戸隠の子どもたちと長年関わってきた、子育ての大先輩、宮下英子さん。

戸隠神社中社の樹齢800年とも千年ともいわれるご神木・三本杉にまつわるお話を、子どもにもわかりやすいようにパネルシアター(ネル生地を貼った板=パネルに、不織布に書いた劇画をのせると、くっつくしかけ)で語ってくださいました。

三本杉については、いろいろな言い伝えがありますが、今回は、八百比丘にまつわるお話。

〜三本杉のお話 あらすじ〜

若狭の国の漁師は、奥さんを亡くしてから3人の子どもと暮らしていました。

漁の最中に人魚を捕まえて殺し、その肉を家に持ち帰り、戸棚にしまいました。

翌日、父の帰りを待っていた子どもたちは、お腹がすいたので、戸棚にあった肉を食べてしまいました。

「人魚の肉を食べた者は人魚になる」という言い伝えのとおり、子どもたちは3日もたたないうちにひれが生え、鱗がついて、人魚になってしまいました。

子どもを失った漁師はすまないことをしたと、悲しみに明け暮れていましたが、

ある夜、「生き物を殺した罪と人魚の魂をつぐなうために、信濃国の戸隠大権現へ行き、お参りをしなさい。3人の子どものために三本の杉を植え、戸隠神社を八百日お参りしなさい」とお告げがありました。

漁師は剃髪してお坊さんになり、「八百比丘」と名を改めて戸隠へと旅立ち、神社を八百日お参りして、お告げのとおり、3本の杉の木を三角の形に植えました。

人魚の肉を食べた子どもが人魚になってしまうという怖いお話ですが、おばあちゃんの穏やかで、よく響く声に、子どもたちはもちろん、さんぽ隊のお母さんたちも引き込まれるように聞き入っていました。

お話のあとは、お茶とキュウリでおしゃべりタイム。

ゆったり庵さんの手作りおやきもいただき、子どもたちとのんびり、ゆったりくつろぎました。

小さな子どもにお話を聞かせるのは、大変なことですが、

囲炉裏端に家族で集まり、おばあちゃんの話をきき、お茶を飲む機会は、ここ戸隠でも失われつつあります。昔は日常だった一コマが、実は家族の絆や情報交換、文化の継承までいろいろな機能を持っていたのだと思います。そんな機能回復とまではいかないまでも、子育て中のお母さん達の交流、多世代交流の場として、またこんな集まりができたらいいなと思います。それが地域の魅力発信、すなわち、観光振興にもつながると信じて。

2013年07月09日

田園と宿坊のある風景をめぐる宝光社さんぽ。

こんにちは。梅雨が明け、標高1000mの高原にも真夏の日差し届く季節となりました。

我が家の近くで5月初めに放ったホタルの幼虫は、無事成長し、ここ数日、毎晩幻想的な飛行を見せてくれています。

私の撮影技術ではお見せできないのが残念!

さて、今回は7月4日(木)に開催した「戸隠さんぽ隊」宝光社さんぽのご報告です。

2回目の今回も、延期を覚悟した微妙な梅雨空。

集合時刻の9時半になると雨が降り始め、一時はどうなることかと思いましたが、

車を乗り合わせて戸隠商工会館2階の会議室に移動し、荷物を置いた頃には雨脚が弱まったことから、傘を手に出発!

今日は11名のお母さん達と、子どもに加え、テレビ局の取材も入り、

にわかに大所帯になったさんぽ隊です。

まずは戸隠商工会館(戸隠観光案内所)の駐車場の角にある道標の説明から。

「右 宝光院御宮 左 鬼無里道」

ご存知のとおり、戸隠神社はその昔、戸隠山顕光寺というお寺でしたが、ここにも神仏混合の名残が見られます。

歩き始める頃には、奇跡的に雨が上がりました!

商工会館の前(写真後方)にしめ縄が張ってありますが、ここからが「戸隠」。神々の世界の入口です。

お次は長野吉田高校戸隠分校内にある川端康成文学碑へ。

こちら、以前の記事でご紹介しましたので、ここでは省略。

この辺りは宝光社の前原という地区。異世界(あの世)の入口ということで、

墓地や火葬場が作られ、人が住まない場所だったそうです。

分校から歩いてすぐの所にあるのは宝光社地蔵堂。

ご本尊は、弘法大師が発見したという延命地蔵様。

戸隠開山の祖といわれる学問行者像、修験道の開祖役行者像、あの世の入口の裁判官である十王像などなど、苦難の時代を乗り越え、守られた像の数々が安置されています。

歴史のお勉強の後はのんびり田んぼのお散歩コースへ。

県道36号線の脇道を入ると、これぞ別世界のような田園地帯が広がっておりました。

赤い花をつけた高原花豆。

田んぼの向こうに、晴れていれば北アルプスも眺望できます。

満開のあやめと記念撮影するあやめちゃん(6月生まれだそうです)。

田んぼの間の道を歩くこと10分。

築280年の伝統的たたずまいを残す武井旅館に到着。

今回のさんぽ隊の目玉企画。旧宿坊のお宝拝見です!

女将の武井祐子さんが、戸隠神社の歴史や武井家先祖代々が廃仏毀釈時代を経て守り継いだ釈迦如来像等について、

わかりやすく解説してくださいました。

御神殿の中に安置されている御神鏡も拝観。鏡の周りに光背がついた大変珍しいものだそうです。

貴重なお話を伺い、大満足のさんぽ隊ご一行。

道祖神や馬頭観音が集まっている墓地の前を通り、再び商工会館へ。

お母さん達のお勉強につき合ってくれた子どもたちはお腹が空いてぐずり始めましたが、ここでもうひと頑張り!

隊員の皆さんが思い思いに書いてくれたキーワードをまとめ。模造紙に絵地図を作成しました。

できました!

今回のタイトルは「神々に守られた田園と宿坊のある風景をめぐる宝光社さんぽMAP」。

戸隠神社宝光社の御祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)。女性と子どもの守り神とも言われます。

ぜひ折に触れご参拝くださいね。

この後、希望者で宝光社の旧宿坊のひとつ、御宿小谷へお蕎麦を食べに参りました。

お蕎麦を待つ間、ご主人が、小谷家の家宝であり、長野県法でもある銅製不動明王御正体についてパネル写真で説明してくださいました。

次回平成27年の式年大祭で実物を拝観できるそうです(戸隠神社青龍殿にて)。楽しみです!

コシのある冷たいお蕎麦と楽しいおしゃべり。

たくさん歩いた後なので、大ざるそば(950円)もつるりと平らげました!

2013年07月02日

石仏と戸隠連峰を望む豊岡さんぽ。

こんにちは。むしむしと、梅雨らしいお天気が続いております。

皆さま体調はいかがでしょうか?

我が家のチビはまた熱を出して保育園をお休み。

寒暖の差が激しい季節の変わり目に熱を出してデトックスするのは正常な反応ということ。子どもの体はまさに自然そのものですね。

さて、先日の便りでご紹介した「戸隠さんぽ隊」。第1回目はあいにくの天気のため延期。

予定より2日遅れの6月28日(金)に開催しました。

延期にも関わらず、都合をつけて参加してくださったのは5組10名の親子。

戸隠運動場付属施設「友遊」にて出発前の記念撮影!

本日のテーマはタイトルのとおり、長野市戸隠支所がある豊岡地区の田園地帯を

石仏や戸隠山の眺望を楽しみながら巡ります。

雲は多いものの、青空も見え、まずまずのおさんぽ日和。

満開の夏そばの花。そばの花の匂いがこんなに有機的な匂いって、戸隠に住むまで知りませんでした!

こちらは葉タバコ。もうすぐピンク色の花が咲きます。

戸隠では高度経済成長期、換金作物として葉タバコの栽培が盛んでしたが、

農家の高齢化からその数もめっきり減りました。

畑にはソバ、タバコ、モロコシと、戸隠を代表する作物。

さんぽ隊のメンバーが何やらおいしいものを見つけたようです。

ゆすら梅。子どもの頃に食べた懐かしい甘酸っぱさ。

ベビーカーを押しながら、お母さん達のおしゃべりも弾みます。

道ばたに今日のテーマでもある石仏(道祖神)を発見!

○永八年...読めないですが、つないだ手の直線的なフォルムが歴史を物語っています。

赤いずきんのお地蔵さま。

戸隠支所前の道標。「右 とがくし山道 左 八まんさんけいどう」

地元の古老に伺うと、「八幡さん」は産土神の豊岡神社のこと、「けいどう」は街道のなまりだそうです。

こちらは支所の東南を通る通称「よこ道」に立つ道祖神。

坂を上って見えて来たのは社会福祉施設に併設する「しょうまの家」。

平日の11時〜15時まで軽食と喫茶が楽しめます。

200メートルほどの坂を上り切った丘の上に到着!

今回、さんぽ隊のメンバーに一番見てもらいたかった景色は...

若干雲がかかっていますが、西に戸隠連峰、北に飯縄山のワイドビューが楽しめるビューポイント(昔は牛の牧場だったそう)。

秋は周囲の畑にそばの花が開花し、さらに素晴らしい眺望が見られます。

そして、長野市天然記念物「豊岡のカツラ」。

親鸞上人の杖から生えたという言い伝えがある樹齢800年の巨木。

秋には黄金色に紅葉した葉から甘い香りが漂い「お香の木」とも言われます。

のどかな農村地帯はベビーカーを押してのおさんぽにぴったり。

この仏さま、ボクに似てる?

八幡さまを祀る豊岡神社へ。

さんぽの安全と成功を祈願しました。

狛犬の表情は神社ごとに違うので、比べるのも参拝の楽しみのひとつです。

境内にはこんな形の小さなお宮も。右側は飯綱神社里宮です。

隊員から「あそこに見えるのが家です!」の声が。

背景に戸隠山。最高の環境ですね!

この祠、よく見ると「見ざる言わざる聞かざる」の彫刻が!

何でも面白がり、立ち止まって観察することが地域の魅力発掘につながります!

予定より30分オーバーの1時間半のさんぽを終え、友遊に戻って来ました。

この後、室内で模造紙を使って今日歩いたコースのまとめ。

子ども達をあやしながら約40分ほどで書き上げました!

「のどかな田園風景と石仏をめぐる豊岡さんぽMAP」。

そばの花が見頃になる6月下旬から7月初旬と紅葉の10月中旬がおすすめです!

2013年06月18日

戸隠を歩いて、見て、聞こう!

こんにちは。夏至を前に、夏そばの花が咲き始めた戸隠です。

雨が少なくても、すくすくと育つそば。

水田耕作ができなくなった遊休農地の強い味方でもあります。

(写真のそば畑も以前は水田でした)

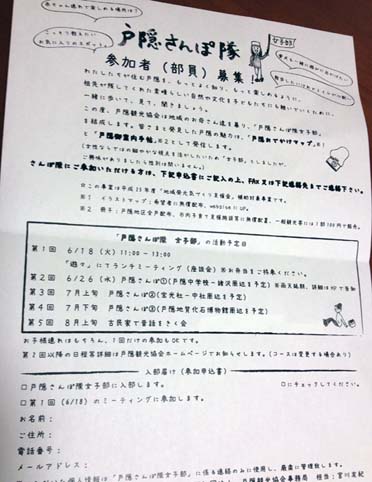

さて、今日は「戸隠さんぽ隊女子部」のお話。

昨年の秋に思いつきで始めたさんぽ隊ですが、

やるからには、面白く!ということで、

今年は長野県の元気づくり支援金の後ろ盾を受けて、

本格的に起動することになりました。

まずは人集め。

私たちが住む戸隠をもっとよく知り、楽しめるように、

祖先が残してくれた素晴らしい自然や文化を子どもたちにも継いでいきたい。

Facebook、戸隠地区全戸回覧、子育て学級等々...あちこちでチラシを配り、思いを共有する人たちを募りました。

その結果、嬉しいことに10名の隊員をget!

(未就学児のお子様も入れれば14名!)

予想外に男性隊員も現れ、心強いものです。

写真は6月18日に戸隠運動場のクラブハウス「友遊」にて催した座談会(ランチミーティング)の様子です。

隊員たちの出身地はさまざま。

結婚や仕事をきっかけに戸隠や飯綱高原に住むようになったという方、

戸隠には住んでいないけれど、縁がある方....

皆に共通しているのは「戸隠をもっと知りたい」という思い。

観光地としてだけではなく、住民にとってもより暮らしやすい戸隠になるように、

住民の目線、お母さん目線で戸隠を歩きながら集めた情報を

「おでかけマップ」(イラストマップ)と「戸隠御案内手帖」(冊子)にまとめていきます。

子どもたちに残したい戸隠の文化(民話、方言、食など)も掲載予定です。

次回の活動は6月26日(水)。

戸隠支所のある豊岡地区を中心に

石仏と戸隠連峰の眺望を楽しみながら歩きます。

隊員として参加したい方(地域内外問いません)はメールかお電話にてご連絡くださいませ。

..............................................................................................................

miyagawa■togakushi-21.jp(■を@に替えて送信してください)

026-254-2881(戸隠観光協会事務局)

タグ :元気づくり支援金

2012年09月15日

「戸隠さんぽ隊女子部」始めます!

こんにちは。秋雲たなびく戸隠から、

今回は「戸隠さんぽ隊女子部」より宝光社周辺のお散歩コースをご紹介します。

女子部と言っても、今のところ部員はスタッフの2名…。

これから女子目線で、戸隠の「いいね」を発掘・発信していきたいと思いますので、

興味を持たれた方は、ぜひ部員になってください。

(このブログやFBにコメントを入れてくださったあなたはもう部員です!)

スタートは戸隠商工会館バス停。

こちらに戸隠観光案内所があります。

県道を挟んで向かい側は長野吉田高校分校です。

6年前までは戸隠小学校の宝光社分校でした。

正面玄関へ向う途中に、知る人ぞ知る文学碑があります。

戸隠には古都のやうに

美しい子供がいる

その典雅清麗の面差の子は

礼儀正しく

山は厳しく水清く

少女の髪は黒く

少年の唇は赤く

お宮かお寺じみた家は

柱が太く屋根の萱が厚い

この一節はノーベル賞作家川端康成が、戸隠を訪れた際に執筆した

「牧歌」という随筆に書かれています。

川端康成は信濃町の柏原から小林一茶の土蔵を見た後、

戸隠牧場・奥社の杉並木などを歩いたそうです。

(参考文献:戸隠村教育委員会編「戸隠の民話」)

分校から県道沿いにしばらく進むと、右手の墓地に夫婦道祖神を発見!

思わず笑みがこぼれます。

そして、左側、蕎麦屋二番館の脇に建つのが、延命地蔵を祀る地蔵堂。

お地蔵様とともに役行者(えんのぎょうじゃ)や学問行者像など

江戸時代に制作されたという像が数体安置されています。

毎年8月23日の晩には地蔵盆祭りが盛大に行われます。

県道36号線、鬼無里・白馬方面への分岐点。峠越えに自信がある方はどうぞ。

院坊旅館の家並み。

川端康成も見たであろう、屋根の萱が厚く、“お宮かお寺じみた家”が並びます。

こちらは、長野市の景観重要建造物に指定されている越志旅館。

宝光社では昭和20年に大火があり多くの宿坊が焼失しましたが、

越志家はこのときの焼失を免れた数少ない宿坊で、築250年余になります。

現在の萱は30年程前に葺き替えたものだそうです。

宝光社を目前に、左へ曲がる道はご存知、鏡池へ向う道路。

舗装路ですが、幅員が狭いため、普通車以外は通れません。

そして、いよいよ戸隠神社・宝光社に到着。

270余段の石段を登ると、荘厳な社殿が待っています。

宝光社の社殿は現存する戸隠五社の社殿の中では一番古い寺院式建築。

階段を登ってみる価値は大です!ぜひ、実際に歩いて見に行ってみてくださいね。

(途中階段を迂回する「女坂」もあります)

ここまで寄り道しながら約50分。

車ではなく歩いて散策すると思わぬ発見ができて、楽しさUP!

お昼のお蕎麦のおいしさもUP!

長野駅からはほぼ1時間間隔で路線バスが運行しております。

秋の行楽シーズン、渋滞を避けるためにも、

公共交通機関を使っての戸隠行きをぜひご検討ください!

2012年08月31日

ピクニック日和。

宝光社にある観光案内所で勤務していた昨日のこと。

ある外国人のツーリストが自転車に乗って見えました。

外国人のお客様が窓口へ見えるといつもドキッとしてしまいますが、目が合った瞬間、お客様が「こんにちは~」と言ってくださったのでホッ。

しかも、よく見ればお連れの方に日本人がいたので一気に緊張がほぐれました(笑)。

お客様の質問は「この近くに、ピクニックができる公園はある?」でした。

お弁当は持っているので、できれば、飲める水があるところ。

「おいしいお蕎麦屋さんは?」という質問は日に何度も受けますが、

「公園でピクニック」という新鮮な響きに、少々面食らってしまいました。

そもそも戸隠地区一帯が上信越国立公園なのですが……。

よくよくお客様のお話を聞いてみると、長野から2日かけて戸隠まで走って来て、今日は中社の神告げ温泉でお風呂に入り、キャンプ場でテント泊する予定とのこと。

それなら、戸隠ならではの絶景を見ながらゆったり腰を下ろしてほしいと思い、鏡池をご案内することにしました。鏡池までは案内所から約10分ほどかかりますが、上りはさほどきつくなく、トイレもあるので安心です。

昼食はお蕎麦屋さんでというお客様が多い中、屋外でピクニックというのも素敵ですね。

鏡池の遊歩道(一周約30分、自転車は進入禁止)

私も子供を連れて戸隠森林植物園や戸隠牧場でお弁当を食べることがありますが、

高原の爽やかな空気の中で食べるお弁当は、ただのおにぎりであっても、いつもよりおいしく感じるものです。

皆さんも、ぜひ一度お試しください。