2016年02月18日

戦国武将と杉並木

こんにちは。2月中旬の雨で雪融けが始まったかと思えば、翌日は雪が降ったりと、体の調子もおかしくなってしまいそうな天気が続く戸隠です。

上の写真と下の写真、戸隠地区内で連続する2日間に撮ったものです(撮影地の標高差はありますが)。

さて、1月から始まった大河ドラマ「真田丸」は、ご覧になっていますか?

冒頭のタイトルバックに戸隠の鏡池と奥社杉並木が登場すること、そして、舞台が信州であるということだけでも、戸隠人ならびに、長野県民の方々にとっては、注目度の高い番組となっています。

さて、鏡池の方は真田家の物語と直接的には関係ありませんが(生涯城を持たなかった真田信繁(幸村)の理想の都を想像し、県内各地の風光明媚なスポットを組み合わせて表現したとか)、戸隠神社奥社参道の杉並木の歴史とは、少し関わりがあるのをご存知でしょうか。

戦国の動乱の時代、信濃の国は越後の上杉家と甲斐の武田家の五度に及ぶ戦争の渦中にありました。戸隠も例外ではありませんでした。

霊山・戸隠は両家にとって政治的な要所。戦禍を逃れるため、一時は衆徒が山を離れ隣村に疎開を余儀なくされた歴史もあります。

その後、武田家が滅亡し、本能寺の変を経て、戸隠山が上杉方にあった文禄元(1592)年。

豊臣秀吉より朝鮮出兵を命じられた上杉景勝は、春日山城に滞在していた戸隠山別当の賢栄に戸隠大権現へ戦勝祈願を奉納させます。

第一次朝鮮出兵は1594年末に一旦講和。無事帰還したことの御礼として戸隠山の復興を行い、その際に多くの杉を寄進したと言われています。

立春前日、奥社参道にて(写真提供:studio yukey)

豊臣秀吉が世を去った慶長3(1598)年、徳川家康に反発した上杉景勝は、会津へ。戸隠山は徳川家の支配下となります。

慶長16(1612)年には、「戸隠神領」として千石を寄進された戸隠。同時に幕府により「戸隠山法度」を賜り、戸隠山顕光寺は修験道から天台宗の寺院として改められ、新たな時代を迎えました。

上の写真は、その当時から神社として祀られていた火之御子社。

火之御子社の神職を代々務めていたのは、江戸時代以前に戸隠山の別当も出したことのある家柄の栗田家(山栗田)です。

幕府からの千石のうち、二百石は栗田家が受け取っていたことも知られています。

〜大杉や 兵(つわもの)どもが 夢の跡〜

戦国の歴史を見てきた戸隠の大杉。兵たちが去った今もなお、私たちの営みを見守ってくれている、貴重な存在です。

2015年07月21日

奥社参道をゆく

こんにちは。梅雨から猛暑、そして台風と忙しく変わる天気に体がついていくのが大変という声もきこえますが、皆さまお元気でしょうか。

いよいよ本格的な暑さがやってきます。ぜひ、夏でも布団をかけて眠れる戸隠へ遊びにお出かけくださいね。

ということで、今回は古道(神道、奥社道)歩きの最終回。

このブログをお読みになる皆さまなら既に何度も歩かれた道かと思いますが、この時季ならではの草花に目をとめて、また意外と知られていないところもご紹介して参ります。

大鳥居から真っすぐに続く戸隠神社奥社参道の全長は2km。

鳥居の前で一礼をして、参道の中央を避けて歩きましょう(中央は神聖な領域です)。

鳥居をくぐってすぐ左側にあるのが、一かん龍王祠。先月の「奥戸隠池めぐり」でご紹介した種池(信濃町)の主を祀っています。毎年6月の巳の日に行われる種池祭では種池とここの祠の前で神主さんが祝詞をあげます。

参道の両脇には戸隠山の雪融け水が流れています。

このせせらぎが、奥社参道の魅力のひとつだと私は思います。

伊勢神宮の内宮の参道右側に清流が流れてることは有名ですが、参道を浄めるかのように両側に自然湧水が流れ、豊かな植生を保っているは全国的にも稀でしょう。むろん、一年のうち半分は雪に埋れてしまいますので、そういう意味でもかけがえのない清流です。

~奥社参道植物図鑑~

ヤマボウシ(ミズキ科)

ヨメナ(キク科)

ヤグルマソウ(ユキノシタ科)

ショウキラン(ラン科)

もうひとつ、参道で貴重なのが、この丁石。

ご存知の通り、一ノ鳥居から始まる戸隠古道の道標ですが、中社から先の古道においては雪の影響か、朽ちてしまったものが多く、現存するものはわずかです。この二十一町(中社から)の丁石は大鳥居から随神門(ずいじんもん)に向う中間の左側にあります。ぜひ見つけてみてください(夏場は草に埋もれて見えにくくなっています)。

週末などは多勢の参拝客で賑わう奥社参道。特に随神門付近で人影のない写真を撮ることは難しいですが、この日はたまたま静かな随神門を撮ることができました。明治以前、神仏習合時代には仁王門であり、仁王像が祀られていました。

冬は狛犬の足の辺りまで雪で埋もれてしまいます。

随神門をくぐる前に、もうひとつ知られざるスポットがあります。

上から見るとハート型に見える杉の根っこ。大切な人と一緒にここで写真を撮るのもいいですね(あまり見かけたことはありません)

茅葺きの随神門をくぐり、樹齢400年以上のクマスギの並木へ。

杉並木の左側、石垣が続いている部分が、戸隠山顕光寺時代の奥社院坊跡です。

標高1300mのこの地に12の院坊があり、修行僧達が生活していたというのですから、本当に驚きです

そして、今や伝説となった吉永小百合さんがCMの撮影で入った杉の洞(人が入って痛まないようにしめ縄が張られています)。

昨秋には、サザエさんのオープニングでも登場しました。

杉並木が終盤に差し掛かると右側にベンチがあり、その後方の川(講堂川)に小さな橋が掛かっています。

橋を渡ると、礎石が並んでいる空間が開けます。承徳2(1098)年に造られたという講堂の跡です。

なお、ここから参道を挟んで左側にはトイレがあります。このトイレも今年リニューアルされ、簡易水洗になりました。紙は流さず、横にあるゴミ袋に入れてきれいに使いましょう。

杉並木が終わると、参道には一部石畳が敷かれ、傾斜がだんだんと大きくなります。

石畳から石段へ。お客様からはこの石段の段数を問われることがありますが、おおまかに200段ぐらいです(崩れている部分もあり正確にはわかりません)。段差が大きいので、無理をせず、自分のペースで歩みましょう。

少し息が上がってきたところで、左側に現れる鳥居は、飯綱大明神を祀る飯綱社。

ここからまだまだ上りが続きますので参拝して一息入れるといいでしょう。

しばらくするとまた左側に石仏群が現れます。

大きな岩を背に、空を見上げるような仏様。神仏習合時代の名残と言われますが、詳細は不明です。

石段の向こうに、社務所が見えたら、奥社まではあと一息。

冷たい清水で手を清めて、いよいよお参りです。

この日はあいにく雲に隠れていましたが、奥社本殿の奥は戸隠山(表山)、神々しく、迫力ある風景。紅葉の頃もまた絶景です。

奥社参拝の後は、階段を下って右手の九頭龍社へ。

戸隠の地主神である九頭龍大神。水を司る神様であると同時に、好物が梨ということから、歯痛の神様としても人々から崇められてきました。

今でも梨をお供えする人が多いそうです。式年大祭期間中に設けられ、ご神体と鈴緒を繋ぐ「結びの糸」がまだ張られいますので、この機会にぜひご参拝ください。

社務所の前にはギボウシが咲いていました。

ということで、はるか昔から歩き継がれて来た、祈りの道を4回に分けてたどって参りました。

ぜひ、この夏のお出かけのご参考にしてみてください。

おまけのヤナギラン。

帰り道、中社付近にて。

2015年07月10日

神道をゆく3〈中社西駐車場〜奥社参道入口〉

こんにちは。梅雨らしい雨の日が続き、プール開きをした小学生をやきもきさせましたが、今日は久しぶりにお天道様と戸隠山の姿。

田んぼの稲や畑のトウモロコシも雨を受けてすくすくと育ち、虫の音や鳥のさえずりも一層大きく感じられる季節です。

さて、今回は神道(かんみち)をゆく第3弾。戸隠神社中社をスタートし、奥社参道入口を目指します。前回同様、中社にお車を停められたり、バスでお越しのお客さまからお問合せの多いコースです。お天気の日はもちろん、雨に濡れた古道歩きもいいもの。汚れてもよい靴、雨具、ひとり歩きの際は熊鈴を持って出かけましょう。

中社でのご参拝を終えたら、西側の鳥居を出て、駐車場の右側前方に続く細い道を歩きます。

公衆トイレの所までは舗装路ですが、その先は未舗装。砂利とチップが敷かれた歩きやすい道です。

50mほど進むと、右手に大きな石碑が現れます。

女人堂跡。奥の院が女人禁制だったその昔、この地にお堂があり、女性が奥院を遥拝したと言われています。「右えちごみち 左おくのいん」と刻まれた石碑の上部には、廃仏毀釈の時代に梵字が削られた跡があります。

左側、「おくのいん」を目指して参りますと、程なくして車道に行き当たります。横断歩道はないので、気をつけて渡りましょう。

道路を渡った先に大きな看板があり、右手が戸隠スキー場に至る越水通り。少し細い道(奥社道)を下って行きます。

ここから奥社参道入口までわずかな道のりですが、戸隠信仰にまつわるドラマが凝縮された歴史ゾーンとも言える味わい深い道。

この季節は道端に咲く花も目を楽しませてくれます。

まずは、ここから。

比丘尼石(びくにいし)です。女人禁制を犯して奥院に入ろうとした尼僧が石に変えられてしまったという戒めの遺跡。

こっちの角度から見ると、岩の突き出た部分が眠っている羊の顔のように見えませんか?

〜奥社道植物図鑑〜

ヤマオダマキ(キンポウゲ科)

ウツボグサ(シソ科)

ナツグミ(グミ科)

ヨツバヒヨドリ(キク科)

タテハチョウ科のチョウ

比丘尼石から100mほどで、右側に公明院の門が見えます。

敷地内には戸隠最後の修験道行者といわれる女性行者姫野公明師が建てたお堂のほか、飯綱権現石像、日本六十六州一の宮等が祀られ、釈長明火定の地(しゃくちょうめいかじょうのち)の石碑も建っています。

公明院のすぐ先に建つ石碑は、稚児の塔。

史跡についての説明は各所の高札に書かれていますのでここでは省きますが、戸隠信仰を背景に人々の祈りや思いが積み重ねられた地であることを、感じさせられる道中です。

戸隠森林植物園と奥社を示す道標が現れたら、右折します。

未舗装の遊歩道ですが、越水地区の皆さんが定期的に草刈りをしてくださっているので、気持ちよく歩くことができます。

ゆるい坂道を登り切ったところで、この道中一番のビューポイントに到着!

取材した日は雲が多めでしたが、晴れていれば戸隠連峰西岳とそれに続く山並みが迫り、撮影や休憩にもってこいのスポットです

そして、緩い坂を50mほど下っていくと、奥社入口駐車場の前に出ます。ここまでゆっくり歩いて約40分。

参道入口の公衆トイレは今年リニューアルされ、とても清潔になりました。ぜひきれいに使って気持ちよくお参りしましょう。

ということで、「神道をゆく」次回はいよいよ最終回。戸隠神社奥社・九頭龍社を目指します

2015年05月15日

続・神仏とのご縁をつなぐ春の旅

こんにちは。台風一過で清々しい青空となりました。

水芭蕉、リュウキンカ、カタクリ、二輪草など春の風物詩が咲き揃った戸隠森林植物園。空を仰げば、カツラやカラマツの新緑の向こうに残雪の戸隠連峰、耳には野鳥たちのラブソング。何もかもが心地よい5月の戸隠です。

さて、今回は4月22日に掲載した「神仏とのご縁をつなぐ春の旅」の続編です。

その後、「北信濃三大パワースポット巡り」にはお出かけになりましたか?

善光寺大勧進や戸隠神社でこのチラシや幟を目にし、実際に巡られる観光客の方も増えているようです。

そして、たまに聞かれるのが「飯縄神社里宮はどこですか?」という質問。

全国にある飯縄神社の総社でありながら、この里宮の位置が詳しく載っている地図やパンフレットはほとんどないので、しっかりとした道案内ができず、正直、聞かれたくない質問でした

ということで、実際に行って参りました!

目印はこの看板。

善光寺北山の七曲がりを登り切り、飯綱高原へと続く坂の入口です(バス停「新安」付近)。

看板の立っている道を左折すると、すぐに右へカーブ。乗用車1台分の狭い道を500m程進んでいくと到着しました(この道をさらに進むと神代桜で有名な素桜神社があります)。

里宮の向かい側の専用駐車場(普通車2台)に駐車し、石段を登ります。(社務所は参道入口の左側の建物)

正式には全国飯縄総社皇足穂命神社(すめたるほのみことじんじゃ)。

ご存知のとおり、飯綱大権現(三郎天狗)がお祀りされています。

石段を登り切って、ハッと目を奪われたのがこの杉の大木。

長野市指定天然記念物でもあるご神木です。

平日の昼間とあって、参拝客の姿はありませんでしたが、拝殿、境内とも手入れが行き届いた様子で、清々しく参拝させていただきました。

スタンプラリーのスタンプは社務所にて係の方に押していただけます(平日10:00〜16:00、土日祝日9:00〜17:00)。

三郎天狗さんとのご縁をいただいた後は、カラマツの新緑が眩い戸隠バードラインを抜け、戸隠神社宝光社へ。

式年大祭期間中の特別行事として宝光社では離山仏里帰り拝観、御神坐回廊特別参拝、御印文拝戴をすることができます。

社殿の左、授与所の右側に受付があります(10:00〜16:30、拝観料1,000円)。

社殿内は撮影禁止、詳細な内容はご紹介しませんが、要所要所で神職の方が内容を説明してくださり、見応え、聞き応え充分!

拝殿の外からは見られない幕末の宮大工・北村喜代松の彫刻をじっくり拝観でき、廃仏毀釈で戸隠山から離れられた複数の仏像に手を合わせ、戸隠山の宝印(御印文)を拝戴することができる貴重な機会です

まだご参拝いただいていない方は、神様と仏様との「ご縁結び」にぜひお出かけください。

2015年01月30日

キュレーターが読み解く戸隠の魅力

こんにちは。昨日(1/29)の戸隠は氷点下15度ぐらいまで下がり、今シーズン一番の冷え込みでした。

前回、雪はもういらないと愚痴を書いたら大神様に聞こえのか、以来、パタッと雪が降らなくなり、あんき(=気楽という意味の戸隠ことば)に過ごせた一週間でした。

今日からまた数日、雪がつづくようですが

さて、昨日は観光協会の事務局がある長野市戸隠支所の職場研修会に参加しました。

講師はこのブログでもおなじみ戸隠地質化石博物館の田辺智隆先生。

「戸隠の魅力を再発見しようー祝!妙高・戸隠連山国立公園の発足ー」というタイトルの講義でした。

そう、先週、メディアでも報道されましたが、今まで上信越高原国立公園だった妙高・戸隠を含む西部エリアの39,772ヘクタールが、新しい国立公園として制定される運びになり、その名称を「妙高戸隠連山国立公園」とすることで中央審議会から環境相に答申されたということです。正式な告示は3月ですが、地元では新国立公園の誕生を喜ぶ声が多く聞かれます。

田辺先生は、学芸員として当時の戸隠村に来て以来27年間、地域を調べ、その魅力を読み解き、伝えることに尽力されています。

専門は地質学、古生物学ですが、動植物についても造詣が深く、興味深いお話がたくさん聴けました。

たとえば......戸隠の固有種に「トガクシショウマ(トガクシソウ)」という花があります。明治時代に戸隠山で発見され、日本人が初めて名前を付けた花というのは有名ですが、大正時代にこの花を宝光社の富岡旅館の息子(富岡朝太)さんが大正天皇へ献上し、たいそう喜ばれ、皇居に植えられたというエピソードは初めて知りました

戸隠連峰の歴史については、明治時代から遡り、太古の昔、500万年前へ。

約500万年前には海底だった場所が、200万年前から徐々に隆起し、現在は2,000M級の山脈になっているのです。

平均すると1万年で10M、千年で1M、1年で1mm!

成層火山ではなく、500万年前の海底が隆起した山としては日本一高い山が、戸隠連峰ということです。

隆起した後に、侵食され、固い部分だけが残り、柔らかい部分は削られて凹みになり、その凹みが修行僧の洞窟として利用されたのですね。

隆起した後に、侵食され、固い部分だけが残り、柔らかい部分は削られて凹みになり、その凹みが修行僧の洞窟として利用されたのですね。

戸隠山の山腹からは、貝の化石やサメの歯の化石が見つかっている、この日本でも稀に見る山が、ますます魅力的に思えてきました

これに対し、飯縄山は成層火山(古火山で今は噴火口もない)で、戸隠スキー場のゲレンデがある怪無山、瑪瑙山とつながる大きな山腹を持つ山だったそうです。火山は水を貯えやすい地質で、戸隠は水に恵まれていたということ。そのため、人々が住みつき、米づくりができない場所であっても狩猟採集をしながら、自然を生かした知恵で生き抜いて来た場所であるということも解説していただきました。

田辺先生は「地域の素材を総合的に学ぶということは、そこで生きる意味を考えること」だとおっしゃいます。

戸隠の子どもたちに、自分の生まれた土地に誇りを持ってもらえるよう、親として勉強することがいっぱいあると、仕事を忘れて聴き入ってしまいました

ここにご紹介しきれなかった田辺先生の名調子をお聴ききになりたい方は、ぜひ戸隠地質化石博物館へお出かけください。

また、3月1日(日)には毎年恒例、戸隠を知る会主催の雪上自然観察会が行われ、博物館の学芸員さんたちと冬の間しか見られない絶景と生き物の営みを体感することができます。

多勢の皆さまのご参加、お待ちしております!

2014年10月28日

戸隠旬ウォークレポート5・鬼女紅葉伝説縁の地を歩く

こんにちは。寒冷前線の接近とともに、木枯らしのような風が吹き、落ち葉かきが忙しい戸隠です。

さて、今回は10月24日に行われた第5回戸隠旬ウォーク「鬼女紅葉伝説ゆかりの地をめぐる紅葉ウォーク」のレポートです。

快晴に恵まれたこの日は、県内外から20名のお客さまにご参加いただきました。

集合場所の戸隠商工会館前から、マイクロバスに乗って荒倉キャンプ場へ移動。

今回のガイドは、戸隠登山ガイド組合の秦孝之さん。山岳ガイドのほか、レスキュー隊、レストラン小鳥の森のオーナー兼シェフとしてマルチに活躍されています。

バスの中で、秦さんから本日のコースや、鬼女紅葉伝説が伝わる柵(しがらみ)地区(戸隠村と合併以前は柵村)のことなどレクチャーがありました。

伝説には鬼女紅葉が隠れた地が「荒倉山」といわれますが、実際に荒倉山という山はなく「荒倉山塊」であり、主峰は砂鉢山(1,431m)と霧見岳(1,400m)とのこと。初めて聴く話に、皆さん興味深く聴き入っていました。

戸隠に伝わる鬼女紅葉伝説については、以前4回にわたって連載しましたので、ご興味のある方はこちらから。

バスで20分ほど走り、荒倉キャンプ場に到着。このキャンプ場は、長野市への合併前は戸隠村が管理していて、民俗伝習施設の能舞台も整備されました。

しかし、山深い土地にあるため、アクセスが悪く、利用者は大変少なくなっています(今年度から市営ではなくなり、地域の有志が管理)。

この能舞台が賑わうのは年に一度、10月中旬の鬼女紅葉祭り。今年もさまざまな舞台奉納が行われました。

キャンプ場内の色付き始めた紅葉を楽しみながら、ウォーキングの始まりです。

落ち葉が敷き詰められた山道に突如、一茶句碑が。

「鬼の寝た穴よ朝から秋の暮」

文政元年(1818)8月3日、小林一茶が戸隠宝光院で詠んだ句だそうです。

一茶も「鬼が寝た」紅葉の岩屋を訪れたんですね。

しばらく上っていくと、山道に「もみじ」と書かれた赤い鳥居が現れました。紅葉の生活圏だったといわれる地=結界を意識して。

釜背負岩(かましょういわ)と呼ばれる大きな岩。何に見えますか?

よく見ると、サルの横顔のよう...正解は、紅葉の配下として働いたおサルさんが炊事のために釜を背負った姿だそうです。

そして、こちらが紅葉の食事のための煮炊きをしたという釜壇岩(かまだんいわ)。

ガイドさんの案内なしには行かれないような、奥まった場所にある大きな岩。縦横1.5mぐらいの空間があり、ときには獣のネグラとなっていることも!?

お次は舞台岩。

たしかに、踊るにはもってこいの平らな岩。昔の人はうまく名付けたものです。

さらに上っていくと、小さな鳥居の向こうに「紅葉の化粧水」と名付けられた湧き水が流れていました。

都にいた頃はその美しさがもてはやされた紅葉。追われた山の中でも美に気を使っていたのでしょうか。

以前、秦さんが保育園児の遠足のガイドをした際、「この水で顔を洗うと美人になる」といったら顔を洗う子供がいっぱいいたそうです。

冷たくておいしいお水でした。

せせらぎで少し休憩した後、5分ぐらいの登りが続き、いよいよ紅葉の岩屋が見えてきました。

参加者のうちお二方が、肝試しに岩屋の中へ入って記念撮影をされていました。私は入りませんでしたが、岩屋の中は結構広く、

「寝泊まりできそう」とのこと...クマさんと一緒になるかもしれませんね

岩屋の東側の洞窟には紅葉を祀った祠があり、全国各地の能や謡のグループの方が寄進したと思われる卒塔婆が立っていました。

皆さんで記念にパチリ。

岩屋を過ぎたところで、ちょうどお昼になりました。

お弁当を食べるのに、よい場所は....一旦車道へ出たガイドさんが、案内してくれたのは龍虎トンネルの先。

トンネルを抜けると、素晴らしく色付いた山の景色が現れ、歓声が上がりました。

今日のお弁当はペンションころぼっくすオリジナルのおにぎり弁当。

たくさん歩いた後の、青空の下で食べるお弁当は最高でした!

エネルギーをチャージして、再び山道を上ります。

まさに今が旬のカエデの紅葉。目が覚めるような色彩に感動

紅葉の岩屋から5分ぐらい上ると、稜線の上に到達!

鬼女紅葉一派を討伐した平維茂郡が勝ちどきをあげた「安堵が峰」と言われる場所です。

晴れていたので、飯縄山がくっきり見えました。

ここから先は稜線上をトラバースして進みます。

戸隠の豊岡方面の絶景を眺めながら10分ほど歩くと、大きな岩に行き当たりました。

岩の下が「松沢トンネル」と呼ばれる切通しになっていて、その前にある看板を詠むと、松沢語一郎氏が指導し、安政年間から慶応3年の7年間かけて人力によって開けた穴だと書かれています。長さ十六間(約29m)、高さ八尺(2.4m)で馬が通りやすいように真ん中を五寸(15cm)下げて掘ったと書かれていました。

年月が経ち、土砂に埋もれ、今では高さ1mほど。腰をかがめなければ通れませんが、振り返ってみたその岩の大きさに目を見張りました

江戸時代から昭和も戦後まで利用され、峠の難所越えに役立ったと言われます。昔の人のご苦労に頭が下がる思いで通過しました。

稜線を抜け、少しずつ山を下ります。紅葉した樹々が西日を受けて輝き、なんともいえない美しさです。

山道から舗装路に行き当たったところで、時計を見た秦さん。

「まだ時間があるので、少し寄り道して行きましょう」

道路を5分程、東へ向って歩いて行くと.....

目の前に現れた戸隠連峰の絶景に、大歓声!

西岳から戸隠表山、高妻山、遠くは妙高山まで、ここまでくっきりとパノラマが見える機会は滅多にないことです。

「本当はあまり教えたくないんだけどね、なかなか来れる場所じゃないのでしっかりと目に焼き付けてください」と秦さん。

「こんなに素晴らしい景色を見せてくれてありがとうございます!」と、お客さまから拍手もおこりました。

しばし絶景を堪能した後は、来た道を引き返します。

目指すは紅葉橋。

「ここからの下りはおととい降った雨のせいで多少ぬかるんでいるかもしれませんので、ゆっくり行きましょう」

秦さんの予想が的中し、日当りの悪い北斜面は、多少どころか、ぐちょぐちょ続き...

写真を撮る余裕もないほどの足下の悪さでした。

靴がいい感じに泥まみれになった頃、前方から「道路が見えたー」という声。

国道36号線との合流点、紅葉橋に到着しました。

ここで、靴の汚れを落としたりしながら、迎えのマイクロバスを待ちました。

参加者のひとりに感想をきくと「正直、こんなに歩くとは思わなかった」という声がきかれました。

神奈川県から参加した彼女は、鬼女紅葉伝説が好きで、鬼無里の史跡は巡ったことがあったので、今度は戸隠に行きたいと思っていた矢先、戸隠観光協会のHPでこのイベントを知ったということでした。

車を使わなければ周遊が難しい今回のコース、もうひとつの難点は、途中にトイレがないということ。

参加者の皆さまにはご不便もおかけしたかと思いますが、長時間歩き抜いていただき、無事出発地に帰着されたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

皆さま、お疲れさまでした!

次回の戸隠旬ウォークはしばらく間をおいて、2015年の3月6日(金)。

スノーシューで冬の戸隠を楽しみます。乞うご期待!

続きを読む

2014年05月19日

春の花めぐり越水さんぽ。

山の庭タンネ前庭のカタクリ

こんにちは。飯縄山の雪が消え、芽に若葉、風薫る五月となりました。

山野草や野鳥好きの方には最高のシーズン。ウォーキングイベントも多い時期です。

ということで、今回は5月14日(水)に開催した戸隠さんぽ隊「越水さんぽ」の様子を報告致します。

ちょうど1年前に結成した戸隠さんぽ隊。今年もファミリーでおさんぽできるコースをイラストマップにするため、3回計画で地区内を歩く予定です。

今回は戸隠・飯綱地区にお住まいの3組の親子が集まってくださいました。スタートは戸隠森林植物園駐車場。

幸先良く植物園の駐車場入口の大山桜は満開

意外と知られていませんが、長野県指定「小鳥の森」石碑の奥に仏像(万霊供養の塔)が立っています。

道路を渡り、越水ヶ原へ。ウグイスの鳴き声がさかんに聴こえます。

稚児の塔を通過。

「妻にきた男からの艶文を、字の読めない夫に代わって読んだ養子の子供が、夫婦仲が壊れることを心配してただの手紙のように読んだ」と書いてあります。この塔の意味を子供に説明するのは難しいですね

次に、公明院に立寄り、飯綱権現石像、日本六十六州一の宮、釈長明火定の地の石碑等を見学。戸隠信仰の歴史に思いを馳せた後、境内のカタクリ群生地へ。

木漏れ日差すカタクリの苑。この時期にしか出会えない奇跡のような風景です

かつて越後からの参拝の道であった旧越後道男道を歩きます。

越水ヶ原はスキー場へ向うメイン道路は舗装路なので、おさんぽには旧道がよいかと思って選んだ道ですが...小さなお子さまを連れて歩くのは難しいかなと、ちょっと反省…。そもそもここはかつて女性が通ることのできなかった男道。今も女性一人で歩くのは控えた方が良さそうです(緑が茂ると薄暗いかもしれません)。

一休みできるベンチスポットは要チェック!

「女人結界の碑」を経て、山の庭タンネへ。ここまで大人だけだと30分の道のりを約1時間かけて到着です。満開のカタクリを見ながら休憩。宿のご主人との会話も楽しみました。

シラネアオイも優雅な姿を見せていました。

今日参加してくれたお子さんは皆1歳児。お昼が近づき、眠気もやって来る頃 ...

コース後半全部を歩くのは難しくとも、せっかくの機会なので、もうひと頑張りしてもらうことに。

戸隠山の絶景に励まされて再出発です!

タンネから100メートルほど北へ歩くと、せせらぎの小径の入口があります。

戸隠スキー場の第4駐車場へ至る緩やかな斜面には幅2メートルぐらいの木道が整備されています。

紫色のミヤマスミレが可憐な花を咲かせていました。

10分ほど歩くと、ぼーっと佇むのにちょうどよい木陰が現れ、ベンチも2ヶ所にありました。

一人のお子さんがママの抱っこで寝てしまったので、スキー場第4駐車場からは車移動に。

最終ポイント、白樺荘の水芭蕉園へ。車で3分、歩けば30分弱の道のりです。

妖精のような白い姿と、甘い香り。しばし、現実を忘れて白い妖精と、リュウキンカや二輪草の群生に心を潤しました。

今回は、やむを得ず一部車を使いましたが、予定通り12時前に植物園駐車場へリターン。

イラストマップ化するにあたって、今回のコースは「親子で歩ける」に注釈付となりそうですが、

貴重な体験となりました。参加してくださったママさん達、どうもありがとうございました!

次回は6月18日(水)。大久保〜野鳥の里ペンション村を歩きます。

初めてのご参加も大歓迎です!

2014年03月27日

雪融けとともに

こんにちは。お彼岸を過ぎ、数日続いた春の雨で一気に雪が消えた戸隠です。お久しぶりの地面。大地にばりつくようにして生えている緑が愛おしい。こんな気持ちになれるのも、雪国で暮らす人の特権でしょう。

そんな春の訪れを感じつつも、年度末の波に忙殺され、3週間ぶりの更新となりました。

気がつけば、雪の下でじっと春を待っていた皆さんがあちらこちらに。

ふきのとうといえば、ふきみそ。この時期しか味わえない春の苦み。おやきの具としてもおいしいです。

写真はペンションころぼっくすで販売している「ふきのとうのおやき」。

さて、長い冬の間、制作にいそしんで来ました2つの紙媒体も晴れて刊行いたしました!

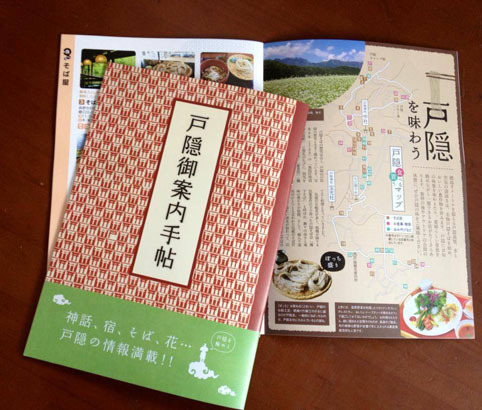

ひとつは「戸隠御案内手帖」。

戸隠にはたくさんの宿泊施設やお蕎麦屋さんをはじめとするお店がたくさんありながら、今までそれらを一覧できるガイドブックがありませんでした。

当然、地元の皆さんも、どこにどんな宿やお店があるかわからない、紹介しづらいという現状がありました。

そこで、観光情報はもちろん、岩戸神話をはじめ、戸隠に伝わる民話、どこで何ができるかという体験情報をひとまとめにしました。

そして、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方に戸隠にお越しいただけるようにと、店舗紹介ページにはベビーカー入店、車椅子入店、離乳食持込み、そばアレルギー対応、ペット同伴等のおもてなし情報をアイコンで表示しました。戸隠観光案内所のスタッフが一番欲しかった一冊でもあります

表紙には一面に敷かれた鳥居のモチーフのどこかに「戸」が隠されている「戸隠ふろしき」を使わせていただきました!以前、「運を開く戸隠の贈り物」でも紹介した逸品です。

「戸隠御案内手帖」は昨秋制作した「戸隠おさんぽマップ」と併せて、平成25年度の長野県地域発元気づくり支援金を活用して生まれたもの。

住民自らが観光大使になっていただけるようにと、戸隠地区住民の皆さまには全戸無料配布します。

長野市内にある2ヶ所のこども広場、15園の子育て支援センター、さらに東京・有楽町の長野県移住交流センターにも設置します。

一般の観光客向けには戸隠観光案内所、戸隠観光協会事務局等で1冊100円で販売しております

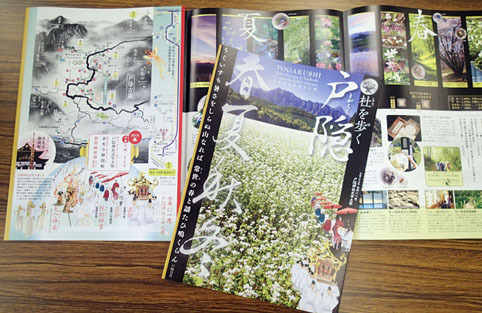

そして、2014年ー2015年の歳時記を盛り込んだ戸隠総合パンフレットもリニューアル!

今年の表紙は、昨年同様「戸隠百首」の中の一首からテーマを決めました。

宣伝部の会議で皆さんの意見が一致し、選ばれた一句は

「うぐいすも暑さを知らぬ山なれば 常世の春と謡ひ鳴くらん」

夏も涼しい山では、ウグイスがいつまでも春のように鳴いている....

昨今、戸隠といえば「奥社杉並木=パワースポット」のイメージが先行しがちでしたが、高原の清涼な空気感が伝わるこの一首を、あえてそば畑と戸隠連峰の写真とともに登板させました!

そして御神輿と神職の行列のイラストは、来年行われる七年に一度の戸隠神社式年大祭の情報。

中面では同じく七年に一度の善光寺の御開帳と併せて詳しくご紹介しております。

来年、平成27年春には北陸新幹線が金沢まで開通し、4月末から5月末までは御開帳、式年大祭と、一大イベントが重なります。

新たな歴史を刻むための、準備と鍛錬の一年が間もなく幕を開けます。

もちろん、水芭蕉の開花や、野鳥の訪れを待つお客さまなど、長年戸隠の自然を目当てに通って来られるお客さまにとっては、そんなことは関係ありません。

一日一日を、一人一人のお客さまに寄り添って、学び、ともに楽しんで参りたいと、思いを新たにする春です。

2013年10月17日

戸隠の紅葉伝説(その4)

こんにちは。またしばらく更新を休んでいる間に、季節は秋から冬へと一歩踏み出しました。

今日は戸隠山と高妻山がうっすら雪化粧。

外出時にはジャンパーやフリースを、室内でも暖房器具がなければ落ち着かない寒さです。

さて、鬼女紅葉祭りを今週末に控え、今回も鬼女紅葉伝説にちなんだお話を。

こちらは、昨年お届けした紅葉伝説の中でも少しご紹介しましたが、トップ写真の小鳥ケ池からもほど近い場所にある硯石です。

鬼女紅葉の配下で、千里を駈ける女丈夫だったというおまんが、平維茂との戦いに破れて逃走途中に水を飲もうとして立ち寄ったという場所。水面に映った自分のあさましさに我を省みて悟り、以後仏法に帰依したとも伝えられています。

硯石がある場所からは「紅葉の岩屋」がある荒倉山塊を見渡すことができ、

例年10月下旬頃には樹々の紅葉が楽しめる絶景ポイントでもあります。

そして、鬼女紅葉と直接は関係ありませんが、鬼にちなんでもうひとつ。

先日、戸隠山顕光寺時代、代々別当を勤めていた久山家(旧本坊勧修院久山館)で貴重な資料にお目にかかりましたのでご紹介します。

久山家に伝わる「戸隠山物語」です。上下二巻からなるお話で、ご主人によると、文字はおそらく平安時代に書かれ、絵は後世(江戸時代)に加えられたのではないか、ということです。※写真はレプリカ

内容は、信濃の国を荒らしているという鬼を武士が退治に来るというストーリーで、

鬼が女中に化けて武士に酒を盛る展開など、ところどころに鬼女紅葉伝説と重なる部分があります。

しかし、登場する武士は平維茂ではなく、吉備の国の大臣。場所を表す言葉は「信濃の国の国境」だけで、「とがくし」の文字は書かれていないそうです。

現代語訳はないということですが、ふっくらとした平安文字、挿絵の彩色の美しさを垣間見ることができ、感激でした。

山々の紅葉も、もうすぐハイライトを迎えます。

戸隠の短く貴重な秋。五感を充分働かせて楽しみたいものです。

2013年10月07日

戸隠の紅葉伝説(その3)

こんにちは。

鏡池の紅葉の問合せが殺到する時期になりました。朝の冷え込みが10℃以下になると色付きが進むといわれています。

今シーズンも例年通り今月中旬からが見頃となりそうです。

さて、紅葉といえば、戸隠で知られるもうひとつの”紅葉狩”。

昨年2回にわたってご紹介した「鬼女紅葉伝説」シリーズの続編をお届けします。

〜鬼女紅葉伝承のあらすじ〜

平安時代の頃、紅葉という高貴な女性が京の都から追放されてきました。穏やかな日々が過ぎて行きましたが、やがて紅葉は他村を荒らし回る生活を始め、鬼女と呼ばれるようになりました。朝廷はその噂を聞き、平維茂に鬼女退治を命じました。維茂は多くの兵を連れ討伐に向いました…神仏に戦勝を祈願した維茂は妖術を操る紅葉を破り、ついに紅葉は征伐されたのでした。

(参考:長野市立博物館「山村に生きた武将たち〜東の真田 西の大日方〜)

鬼女の首を討ち落とした維茂軍でしたが、その首は重すぎて都に持ち帰ることはできなかったため、最初に矢の落ちたところ(現柵神社)に首を埋め、五輪の塔を建てたと伝わっています。

現在その場所は、「鬼の塚」と呼ばれる史跡になっています。

そこから、戸隠化石博物館を経て、権現山万樹林大昌寺へ。

大きな地図で見る

こちらのお寺には鬼女紅葉・平維茂合祀の位牌と、松代藩の絵師・三村養益の描いた「鬼女紅葉退治之図」の掛け軸があります。

掛け軸は普段はお寺で拝観することができますが、現在(10/5〜11/24)、長野市立博物館で開催中の特別展「山村に生きた武将たち~東の真田 西の大日方~」にて展示されています。

※写真は7月に戸隠さんぽ隊で拝観した際のスナップ。

鬼女紅葉の伝承は史実ではないにしても、農村において武士が初めて登場したお話ということで、重要視されています。

美しい女中に化けた鬼達が平維茂らに毒を盛ったと伝わる毒の平(ぶすのたいら)は

現在の荒倉キャンプ場。来る10月20日(日)には第55回「鬼女紅葉まつり」が開催されます。

紅葉の岩屋までのウォーキングも実施予定です。

ご興味のある方は、ぜひお出かけください。

※公共交通機関は通っていませんので、アクセスは自家用車等でお気をつけてお越しください。

2013年09月06日

戸隠古道歩きのすすめ。

こんにちは。雨の多い一週間となりました。

山は今日も雲の中ですが、空には風に遊ぶ鳶、野にはそばの花、黄金色の稲穂、花豆の赤い花...高原の秋は色彩に溢れています。

暑くもなく、寒くもない、戸隠を歩くのはぴったりの季節です。

ということで、今回は戸隠参拝古道歩きのおすすめ。

一之鳥居から始まるかつての戸隠神領域に残された、戸隠参拝古道。

一之鳥居から中社まで53丁、中社から奥社まで36丁、総距離は約10kmに及びます。

雑木林の中に続く道を、生き物の営みを感じながら歩くのもいいですが、

こちらの拓本集印帳を片手に、古の物語をひもときながら歩いてみるのはいかがでしょう。

今年度のパンフレットにもご紹介しておりますが、戸隠古道の史跡や景勝地等30ヶ所に、石碑が建てられ、拓本集印ができます。

たとえば、こちらは、中社駐車場の山側の道を進んだ所にある女人堂跡。

その昔、奥院は女人禁制だったため、女性はこの地から遥拝したといわれています。奥院道と越後道の分かれ道でもあり、「右えちごみち 左 おくのいん」の道標が建っています。この石碑をよくみると、上部に凹みがあることに気が付きます。

梵字が刻まれていた跡で、明治の廃物希釈の際に、削られたそうです。

各所の印のデザインにも、歴史物語の一幕がよく表されています。

こちらは女人堂跡の先にある「女人結界の碑」のデザイン。

こちらは戸隠キャンプ場入口近くにある「念仏池」のもの。

鎌倉時代に、戸隠参詣にいらした親鸞上人が発見したといわれる念仏池。

上人が「南無阿弥陀仏」と唱えると、ぶくぶくと砂を吹き上げたと伝えられています。

このように、その場所に残された歴史の片鱗についての知識があれば、歩く楽しみも増しますね。

戸隠古道の歴史を詳しく知りたい方は「古道を歩く戸隠神社五社めぐり」(信濃毎日新聞社)が参考になります。戸隠観光案内所や蕎麦店、土産物店でも購入できます。

また、地区内の旅館の主人のガイドによる「戸隠参拝古道五社巡りウォーク」も定期的に開催しております(次回は10月4日(金)、31日(金))。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

そして、30個全て集印された方は、戸隠観光案内所にてささやかな記念品を贈呈致します。

観光協会オリジナルの印もありますので、ぜひお立ち寄りください。

2013年08月31日

戸隠で忍者の秘密を探る。

こんにちは。

昨日は雨雲にすっぽり包まれていましたが、今朝は陽光が眩しい戸隠です。

女心と秋の空は何とやら…お天気が変わりやすいこの季節、お出かけには雨具があると安心ですね。

観光案内所では、お客さまから「雨だけど、どこへ行ったらいい?」という質問やお問合せがよくあります。

戸隠の観光名所である奥社参道杉並木も、戸隠森林植物園も、鏡池も、すべて自然のフィールド。

雨用の装備をしていらっしゃらないお客さまや小さなお子様連れのお客さまにとっては、残念な結果になりかねません。

ということで、今回は、雨の日、子ども連れでも楽しめる観光スポットをご紹介します。

またまた5歳の娘と1歳半の息子を連れて(息子は体調不良のためおんぶ)参りましたのは、奥社入口反対側のこの看板が目印、「戸隠民俗館、忍法資料館、忍者からくり屋敷」です。

受付にて3館共通のチケット(大人500円、小・中学生350円)を購入した後、まずは茅葺き屋根の戸隠民俗館(第一資料館)へ。

江戸中期に建てられ、戸隠神社社領から上納される年貢米を保管した穀倉だった建物。

明治以降は最初の学校として使用されていたものを元村役場の近くからこの場所に移築展示しています。

中へ入ると、戸隠名産の竹細工製品をはじめ、装束から農耕機具まで当時の生活を物語る民俗資料がぎっしり!

わらじや板スキーなど、生活に身近な物もあったので、子どもにも説明しやすく、じっくりと見ることができました。

外には忍者の使っていた、毒草、薬草を栽培している花壇が。

戸隠忍者と聞いて、わくわくする方もいらっしゃるでしょう。

そもそも、戸隠と忍者の関係は?と思う方もいるかもしれません。

戸隠流忍術の開祖は平安末期、木曽義仲の家臣仁科大助と言われています。

戸隠と飯綱で修行した技に伊賀流忍術を取り入れて完成させた戸隠流忍術の特徴は、敵にあっても先に攻撃しないで相手の戦闘力を奪う戦法だということです。

ということで、もっと詳しくお知りになりたい方は、こちらへどうぞ。

もと鬼無里村の大農の住宅を移築した、総ケヤキ造りの立派な建物。

1階は昔をしのぶ憩いの場、2階が戸隠流忍法資料館(第二資料館)となっています。

まずは2階へ。

天井が高く、広い空間に、忍具などたくさんの忍者関係資料が展示されています。

娘の興味を引いたのは、壁一面に並べられた実技の写真パネル。

「忍者って本当にいたんだ」といいながら、見入っておりました。

初めて見る忍具のあれこれは、どれも珍しく、もっとよく見たかったのですが、

黒服を来た忍者の人形に、息子はおどけてグズグズ..。

今回はやむを得ず、足早に退散しました。

広々とした1階のお座敷。晴れていれば正面に戸隠連峰を望めます。

足を伸ばして深呼吸したいですね。

忍者についてお勉強した後は、忍者からくり屋敷(体験資料館)へ。

扉の向こうの怪しい雰囲気に、子どもたちは入る前からびくびく…。

「こわい〜」を連発し、なかなか入ろうとしない娘でしたが、

「全然怖くないよ〜、大丈夫だよ〜」と、受付にいた優しいおじさんになだめられて、ようやっと入館。

どうせ子供だましだろう…なんて、侮ってはいけません。

中には大人も子ども真剣になって探さないとわからない、

カラクリが次から次へと待ち構えていました。

※内部は撮影禁止

迷路のような部屋と部屋を、見ず知らずのお客さんと情報交換しながら進んでいくのも面白いもの。

初めは泣きべそをかいていた娘も、全部が斜めの「不思議な部屋」が気に入ったらしく、何回も畳を駆け上がって、忍者修行(?)をしていました。

カラクリの世界から出てくるまで、たっぷり30分。

こちらには日本文化に興味のある外国人観光客も多く訪れるとのことですが、

中には、日本人の倍ぐらいの時間をかけて回る方もいるそうです。

からくり屋敷前の顔ハメ看板で記念撮影。

撮影用の三脚もあるので、便利です

屋外には子どもたちが大好きなアスレチックがあります。

この「戸隠連峰縦走」はかなりハード!

途中「足場危険!」と標記され、未就学児の子どもには太刀打ちできない部分もありますので小さなお子様には付き添いが必要です。

娘も、あきらめるかと思いきや、悔し涙を流しながら何度もトライ!

母の手を借りながら、なんとか縦走を成し遂げました。

忍者修行の極めつけは手裏剣道場で!

敵を倒すより、手傷を負わせる武器だという手裏剣。

1回(7枚)につき150円で、手裏剣による的当てを楽しめます。

大人用、子ども(女性)用に分かれているので、誰でも気軽にチャレンジできます。

的に5回以上当たると、かわいい景品が待っていますが、娘はあいにく撃沈

まだまだ修行が足りません

忍者修行の後は、「珈琲の館」で一休み。

母は木いちごジュース(400円)、娘はストロベリーのソフトアイス(350円)。

木いちごジュースは甘酸っぱくて、暑い日にはうってつけでした。

売店にはお子様が喜ぶ忍者グッズや戸隠ならではのお土産がたくさん!

雨の日でもお子様と一緒に楽しめる戸隠民俗館、戸隠流忍法資料館、忍者からくり屋敷。

ぜひ一度お出かけください!

2013年08月05日

古民家でおばあちゃんの昔話を聞く。

こんにちは。7月下旬から雨が降ったり止んだりの梅雨のようなお天気が続く戸隠。

朝晩は涼しく、タオルケット1枚では肌寒く感じることもあります。

寝苦しくて眠れなかった都会ぐらしを思い返せば、天国のような環境に感謝です。

さて、今回は夏の休日、戸隠のとある古民家で行われた「戸隠さんぽ隊 古民家でおばあちゃんの昔話を聞く会」のご報告です。

6月に立ち上げ、これまでに3回、地区内を歩き、住民目線で戸隠の魅力を発見しながらMAP制作の下準備をしてきた「戸隠さんぽ隊」。

次世代に残していきたい戸隠の魅力とはなんだろう、

と考えたときに、さんぽで発見した自然風景はもちろんですが、

やはり、子育て中の私たちが歴史や文化というものをもっと知り、

子どもたちに語り継いでいければとの思いを込めて「昔話を聞く会」を開催しました。

会場は戸隠支所のある豊岡地区の南側の田園地帯の一角にある築80年のお宅です。

この秋、体験型民宿「戸隠ゆったり庵」としてオープン予定で、現在内装工事中ですが、さんぽ隊の主旨にご賛同いただき、30畳近くある広間を使わせていただけることに。

庭からは、前回のさんぽ隊で歩いた柵地区が遠望できます。

日曜日とあって、パパや夏休み中のお兄ちゃん、お姉ちゃんなどご家族でお出かけくださった隊員の皆さん。合計で10家族、32名が集まりました。

語り部は元小学校の先生でもあり、未就園児とママのための子育て学級を立ち上げるなど、戸隠の子どもたちと長年関わってきた、子育ての大先輩、宮下英子さん。

戸隠神社中社の樹齢800年とも千年ともいわれるご神木・三本杉にまつわるお話を、子どもにもわかりやすいようにパネルシアター(ネル生地を貼った板=パネルに、不織布に書いた劇画をのせると、くっつくしかけ)で語ってくださいました。

三本杉については、いろいろな言い伝えがありますが、今回は、八百比丘にまつわるお話。

〜三本杉のお話 あらすじ〜

若狭の国の漁師は、奥さんを亡くしてから3人の子どもと暮らしていました。

漁の最中に人魚を捕まえて殺し、その肉を家に持ち帰り、戸棚にしまいました。

翌日、父の帰りを待っていた子どもたちは、お腹がすいたので、戸棚にあった肉を食べてしまいました。

「人魚の肉を食べた者は人魚になる」という言い伝えのとおり、子どもたちは3日もたたないうちにひれが生え、鱗がついて、人魚になってしまいました。

子どもを失った漁師はすまないことをしたと、悲しみに明け暮れていましたが、

ある夜、「生き物を殺した罪と人魚の魂をつぐなうために、信濃国の戸隠大権現へ行き、お参りをしなさい。3人の子どものために三本の杉を植え、戸隠神社を八百日お参りしなさい」とお告げがありました。

漁師は剃髪してお坊さんになり、「八百比丘」と名を改めて戸隠へと旅立ち、神社を八百日お参りして、お告げのとおり、3本の杉の木を三角の形に植えました。

人魚の肉を食べた子どもが人魚になってしまうという怖いお話ですが、おばあちゃんの穏やかで、よく響く声に、子どもたちはもちろん、さんぽ隊のお母さんたちも引き込まれるように聞き入っていました。

お話のあとは、お茶とキュウリでおしゃべりタイム。

ゆったり庵さんの手作りおやきもいただき、子どもたちとのんびり、ゆったりくつろぎました。

小さな子どもにお話を聞かせるのは、大変なことですが、

囲炉裏端に家族で集まり、おばあちゃんの話をきき、お茶を飲む機会は、ここ戸隠でも失われつつあります。昔は日常だった一コマが、実は家族の絆や情報交換、文化の継承までいろいろな機能を持っていたのだと思います。そんな機能回復とまではいかないまでも、子育て中のお母さん達の交流、多世代交流の場として、またこんな集まりができたらいいなと思います。それが地域の魅力発信、すなわち、観光振興にもつながると信じて。

2013年07月09日

田園と宿坊のある風景をめぐる宝光社さんぽ。

こんにちは。梅雨が明け、標高1000mの高原にも真夏の日差し届く季節となりました。

我が家の近くで5月初めに放ったホタルの幼虫は、無事成長し、ここ数日、毎晩幻想的な飛行を見せてくれています。

私の撮影技術ではお見せできないのが残念!

さて、今回は7月4日(木)に開催した「戸隠さんぽ隊」宝光社さんぽのご報告です。

2回目の今回も、延期を覚悟した微妙な梅雨空。

集合時刻の9時半になると雨が降り始め、一時はどうなることかと思いましたが、

車を乗り合わせて戸隠商工会館2階の会議室に移動し、荷物を置いた頃には雨脚が弱まったことから、傘を手に出発!

今日は11名のお母さん達と、子どもに加え、テレビ局の取材も入り、

にわかに大所帯になったさんぽ隊です。

まずは戸隠商工会館(戸隠観光案内所)の駐車場の角にある道標の説明から。

「右 宝光院御宮 左 鬼無里道」

ご存知のとおり、戸隠神社はその昔、戸隠山顕光寺というお寺でしたが、ここにも神仏混合の名残が見られます。

歩き始める頃には、奇跡的に雨が上がりました!

商工会館の前(写真後方)にしめ縄が張ってありますが、ここからが「戸隠」。神々の世界の入口です。

お次は長野吉田高校戸隠分校内にある川端康成文学碑へ。

こちら、以前の記事でご紹介しましたので、ここでは省略。

この辺りは宝光社の前原という地区。異世界(あの世)の入口ということで、

墓地や火葬場が作られ、人が住まない場所だったそうです。

分校から歩いてすぐの所にあるのは宝光社地蔵堂。

ご本尊は、弘法大師が発見したという延命地蔵様。

戸隠開山の祖といわれる学問行者像、修験道の開祖役行者像、あの世の入口の裁判官である十王像などなど、苦難の時代を乗り越え、守られた像の数々が安置されています。

歴史のお勉強の後はのんびり田んぼのお散歩コースへ。

県道36号線の脇道を入ると、これぞ別世界のような田園地帯が広がっておりました。

赤い花をつけた高原花豆。

田んぼの向こうに、晴れていれば北アルプスも眺望できます。

満開のあやめと記念撮影するあやめちゃん(6月生まれだそうです)。

田んぼの間の道を歩くこと10分。

築280年の伝統的たたずまいを残す武井旅館に到着。

今回のさんぽ隊の目玉企画。旧宿坊のお宝拝見です!

女将の武井祐子さんが、戸隠神社の歴史や武井家先祖代々が廃仏毀釈時代を経て守り継いだ釈迦如来像等について、

わかりやすく解説してくださいました。

御神殿の中に安置されている御神鏡も拝観。鏡の周りに光背がついた大変珍しいものだそうです。

貴重なお話を伺い、大満足のさんぽ隊ご一行。

道祖神や馬頭観音が集まっている墓地の前を通り、再び商工会館へ。

お母さん達のお勉強につき合ってくれた子どもたちはお腹が空いてぐずり始めましたが、ここでもうひと頑張り!

隊員の皆さんが思い思いに書いてくれたキーワードをまとめ。模造紙に絵地図を作成しました。

できました!

今回のタイトルは「神々に守られた田園と宿坊のある風景をめぐる宝光社さんぽMAP」。

戸隠神社宝光社の御祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)。女性と子どもの守り神とも言われます。

ぜひ折に触れご参拝くださいね。

この後、希望者で宝光社の旧宿坊のひとつ、御宿小谷へお蕎麦を食べに参りました。

お蕎麦を待つ間、ご主人が、小谷家の家宝であり、長野県法でもある銅製不動明王御正体についてパネル写真で説明してくださいました。

次回平成27年の式年大祭で実物を拝観できるそうです(戸隠神社青龍殿にて)。楽しみです!

コシのある冷たいお蕎麦と楽しいおしゃべり。

たくさん歩いた後なので、大ざるそば(950円)もつるりと平らげました!

2013年03月20日

宿坊旅館のお雛様。

こんにちは。お彼岸の陽光に誘われて、福寿草にふきのとう、アリやテントウムシがお久しぶりの土の上に顔を出した戸隠です。

さて、今回のタイトル。

今頃、お雛様?と違和感を覚えられた方もいらっしゃるかもしれませんが、

信州では旧暦でひな祭りを祝う慣習があり、3月に入ってから雛人形を出すお宅も珍しくありません。

中野、須坂など町をあげての雛飾りが話題になっている北信地区。

戸隠の社家の雛人形事情は...?とあくまで個人的な興味から、お雛様を飾られているお宿(旧宿坊)へ、撮影にお邪魔しました。

まずは中社地区から。

戸隠神社中社の鳥居の南側に建つ旧本坊観修院 久山館さんの雛人形。

「この顔立ちが気に入ってるんです。娘はもうお嫁に行きましたが、お顔をのあるものは年に1度は風をあてないと、気持ちが落ち着かなくて」

と娘さんの雛人形を見て微笑む女将さん。

まだ庭にはたくさん雪がありますが、お雛様を飾ると春を感じるそうです。

こちらは旧寿教院 鷹明亭辻旅館さんにて。

黒地の段飾りが格調高い雰囲気の雛人形は栃木の人形店のものだそう。

さりげなく飾られた立ち雛も素敵です。

お次は宝光社地区。

四季折々、女将さんの抜群のセンスで飾られた床の間が、目を楽しませてくれる福岡旅館さん。今回も期待どおり、個性的な木目込み人形がお出迎えしてくださいました。

五人囃子が携えている楽器に注目です!

そして、茅葺き屋根の旧廣善院越志旅館さん。

ご亭主が「人形屋敷」とおっしゃるお部屋を覗いてびっくり!

先代の女将さんのお婆様の代(明治)から、平成までのお雛様が一堂に飾られています。

トップの写真にある内裏飾りは明治40年代のものだそうです。

さらに驚きなのは、雛壇の下方にある小さなお人形の数々。

桐箱に入っているのは歌舞伎の一幕をモチーフにした市松人形です。

物資の乏しい時代、人形職人の精巧な技に関心するばかり。

昔から、女の子が生まれると、親類やお客様からいただいたというお人形さん達。

代々大切に保管され、毎年雪解けを待って土蔵から室内に運び入れ、半日から一日がかりで飾り付けるそう。

「今は娘たちが大きくなって、手伝ってくれるのでずいぶん楽になりました」と女将さん。

院坊ときくと、女子は裏方のイメージでしたが、昔も今も年に一度、女の子の健やかな成長を願うお祝いが

大切にされてきたことがわかり、心温まる撮影行脚でした。

2012年09月27日

戸隠の紅葉伝説(その2)

稲刈り後のはぜがけの風景が広がり、秋雲たなびく戸隠から

今回は、戸隠に伝わる鬼女紅葉伝説第2弾をお届けします。

都から信濃の国・水無瀬(現在の鬼無里)へ流され、そこを京の都に見立てて暮らしていた紅葉。

やがて、紅葉が力を貯えて都を狙っているという噂が京に流れます。

そして、天皇の命により追討に差向けられた平維茂を避け、

鬼無里から戸隠(旧柵=しがらみ村)の荒倉山に移り住んだと伝えられています。

こちらが荒倉山の南傾斜面にある「鬼の岩屋」。

大小2つの洞窟があり、向かって左(柵が立っている方)が紅葉の生活拠点だったといわれています。

お次は、戸隠を一望する裾花川の対岸に建つ矢本八幡宮。

平維茂が紅葉を成敗するに当たって、八幡大神に祈願し矢を放ち攻める方向を占った場所といわれています。

矢本八幡宮の境内にある「踏張り足跡の石」。

平維茂が弓を引く時、踏ん張ったためにできたという足跡が残されています。

こちらは、矢本八幡で射た維茂の矢が落ちた先に建てられたといわれている柵(しがらみ)神社(以前は矢先八幡と呼ばれていた)。

境内には明治時代に建てられた芳賀矢一博士撰文の「平維茂紅葉狩遺蹟」の石碑があります(写真右奥)。

そして、美女達を従えた紅葉が様子を探りに来た維茂に毒酒を飲ませようとし、

かえって鬼女と見破られたのが、毒の平(ぶすのたいら)。現在の荒倉キャンプ場です。

写真右にある建物は、民舞伝習施設の能舞台。

毎年10月下旬に催される「鬼女紅葉祭り」ではメイン会場になります。

第54回目を数える今年の「鬼女紅葉祭り」は10月21日(日)10時〜です。

紅葉稲荷社にて鬼女供養祭が執り行われた後、能舞台にて能や謡曲・仕舞(「紅葉狩」)の奉納が行われます。

ちょうど、戸隠一帯の紅葉が見頃を迎える季節、伝説の里へお出かけになってみてはいかがでしょう。

鬼女紅葉伝説その3へ続く…。

2012年09月08日

戸隠の紅葉伝説

秋そばの花が満開になり、来月にはいよいよ新そばの収穫が始まります。

第43回目を迎える今年の戸隠そば祭りのテーマは「足神さん」。

戸隠の昔話にお詳しい方ならピンと来るかと思いますが、

大半は「足神さん?」と思われることでしょう。

(恥ずかしながら私自身、つい最近まで知りませんでした)

そばとは直接関係ないですが、鬼女紅葉の配下で千里を駈ける女丈夫だったという

「足神(おまん)さん」に因み、今回から数回に分けて

戸隠に伝わる「鬼女紅葉伝説」とゆかりのスポットをご紹介したいと思います。

まずは、紅葉伝説のあらすじから。

平安の昔のことです。奥州の会津に子供に恵まれない夫婦がいました。

夫婦は旅人から教えられ、六天魔王に願い、美しい女の子を授かりました。

呉葉(くれは)と名付けられた少女は輝く美貌と才知に恵まれて育ちました。

後に紅葉と名を改めた少女は、両親とともに京の都に上り、美しい琴の名手として都中の評判になりました。

やがて、時の人・源経基公の寵愛を受けるようになった紅葉は、経基公の正妻を妬み、

呪いをかけようとして事が露見し、信濃の国(戸隠)へ追放されました。

そして、水無瀬(みなせ=現在の鬼無里)に辿り着き、この里を京の都に見立て、

内裏屋敷を構えて暮らすようになりました。

罪人として流された紅葉でしたが、その美しさと教養の高さから村人に慕われ、

医術や裁縫、琴を教えたとも言われています。

しかし、都への想いが断ち切れず、一夜山の山賊たちを妖術で従え、悪事を働きました。

これを聞いた朝廷では平維茂を追討にさし向けましたが、住み家もわかりません。

維茂は神に祈って矢を放った方角に進みました。

待ち構えた紅葉たちは美しく装って毒の酒をすすめたところ、維茂に見破られ、

鬼女の正体を現したところを討たれて果てました。

(参考文献:戸隠村教育委員会編「戸隠の民話」)

以上、かなり大雑把にまとめましたが、謡曲「紅葉狩」としても有名な紅葉伝説のあらすじでした。

戸隠には鬼女紅葉伝説にまつわる史跡や地名がたくさんありますので、逐次ご紹介していきたいと思います。

足神社(中社地区)

身の丈8尺(約2.4m)、35人力で一夜のうちに数十里も歩く健脚であったおまんを「足神さん」として祀った神社。

平維茂との戦いののち「硯石」に映った自らのあさましい姿を見て悟り、以後仏法に帰依したとも伝えられている。